- トイプードルがうんちを食べる行動(食糞)の原因は本能・環境・健康の3つの側面から分析できる

- 叱るのではなく、生活環境としつけ方法を見直すことで確実に改善が可能

- 実際の経験談を交えて、初心者でも実践しやすい方法を詳しく解説

「うちのトイプードル、なぜか自分のうんちを食べるんです……」

そんなお悩みを抱えて検索にたどり着いた方、多いのではないでしょうか?

実はこの行動、犬の世界ではそれほど珍しいことではありません。

特に子犬のうちはよく見られ、飼い主としては「なぜ?」「どうしたらやめさせられるの?」と不安になりますよね。

筆者自身、20年のトイプードル飼育歴の中で、最初の子が食糞癖を持っていた経験があります。

叱ってもやめない、目を離すとまた繰り返す……。

悩んだ末にたどり着いたのは「犬の行動を理解し、正しく対応する」ことでした。

本記事では、トイプードルがうんちを食べてしまう理由を科学的・心理的に解説し、具体的な対処法を経験談も交えてご紹介します。

Contents

どうしてうんちを食べちゃうの?トイプードルの食糞行動とは

- トイプードルによくある悩み「食糞癖」

- 本能的な理由と進化の背景

- 子犬と成犬で異なる理由

トイプードルによくある悩み「食糞癖」

トイプードルは知能が高く活発な犬種ですが、意外にも“食糞”という行動に悩まされる飼い主は少なくありません。

SNSやペットフォーラムでも「気がついたら食べていた」「トイレの掃除が間に合わないとすぐに…」といった声をよく目にします。

特に室内飼育が主流の現代では、排泄のタイミングや空間の制限により、こうした行動が顕在化しやすくなっています。

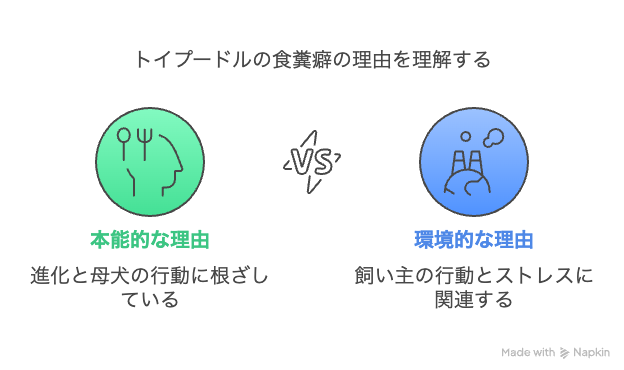

本能的な理由と進化の背景

犬はもともと雑食性の動物で、自然界では糞を含めてさまざまなものを口にしてきました。

また、野生の母犬は巣穴を清潔に保つために、子犬の排泄物を舐め取ることもあります。

こうした本能的な行動が家庭犬としてのトイプードルにも一部残っているのです。

さらに、環境の中で「自分の排泄物を隠す=捕食者に見つからないようにする」防衛本能のなごりとも考えられています。

子犬と成犬で異なる理由

子犬の場合は、単なる好奇心や遊びの延長線上で食糞をすることが多く見られます。

一方、成犬ではストレスや退屈、栄養バランスの乱れといった外的要因が関わっていることもあります。

つまり、「なぜこの子が食糞するのか?」を見極めるには、年齢や性格、生活環境をふまえて総合的に判断する必要があるのです。

トイプードルがうんちを食べる主な理由【7つの原因】

- 好奇心から

- 空腹・栄養不足によるもの

- 退屈やストレスが原因

- 飼い主の反応が楽しいから

- 母犬の本能の名残

- 体調不良・消化不良が関係している場合

- トイレのしつけと混同している

好奇心から

子犬期のトイプードルによく見られるのが「好奇心による食糞」です。

まだ世界のことを何も知らない子犬は、身の回りにあるものをすべて“口で確かめよう”とします。

おもちゃ、家具、そしてうんちも例外ではありません。

特に離乳後すぐの時期は、母犬のケアが少なくなり、排泄物の扱いも子犬自身に任されることが増えます。

遊びの一環としてうんちを転がしたり、口にしたりすることがあるのです。

空腹・栄養不足によるもの

十分な量のフードを与えていても、栄養バランスが悪いと体が必要な栄養素を求めて異常な行動に出ることがあります。

実際、タンパク質や消化酵素が不足していると、うんちに残った未消化物を「再利用」しようとする行動が見られます。

特に成長期の子犬や高齢犬は、消化吸収機能が不安定なこともあり、食糞と栄養バランスの関係は見逃せません。

退屈やストレスが原因

運動不足や精神的な刺激が足りないと、犬はストレス発散の手段として食糞をすることがあります。

たとえば、長時間のお留守番や遊んでもらえない時間が続いた結果、「やることがない→うんちを口にする」という行動に至ることも。

飼い主の反応が楽しいから

うんちを食べた瞬間に大声を上げて「だめっ!」と叱ったこと、ありませんか?

この「リアクション」が、実は犬にとっては“構ってもらえた”という報酬になっている場合があります。

犬は飼い主の表情や声のトーンに非常に敏感で、「怒っている=注目してもらえた」と学習することがあるのです。

母犬の本能の名残

母犬は子犬の排泄物を舐め取って巣穴を清潔に保ちます。

この行動が成犬になっても残っている場合、「片付ける」ために食べてしまうという行動につながることがあります。

特に母犬経験のあるメス犬では、習慣的に食糞をするケースが多いといわれています。

体調不良・消化不良が関係している場合

寄生虫感染や膵外分泌不全(膵液の分泌不足)などの疾患があると、糞に未消化の栄養素が多く含まれ、犬がそれを再摂取しようとすることがあります。

トイレのしつけと混同している

「うんちをして怒られた」と思い込んでしまった犬は、排泄したこと自体を“隠そう”として、うんちを食べてしまうことがあります。

これはしつけの初期段階で叱りすぎてしまったケースに多く見られるため、トイレトレーニング中は叱らず、成功を褒めて伸ばす方法が理想です。

獣医師もすすめる!犬のうんちを食べる癖をやめさせる方法

- 叱るのではなく、見つけても冷静に対応する

- 排泄したらすぐに片付ける

- 食事の見直し(フードの栄養バランス)

- 遊びや運動量を増やす

- 食糞防止サプリや市販グッズの活用

- 「食べること=注目される」と学ばせない

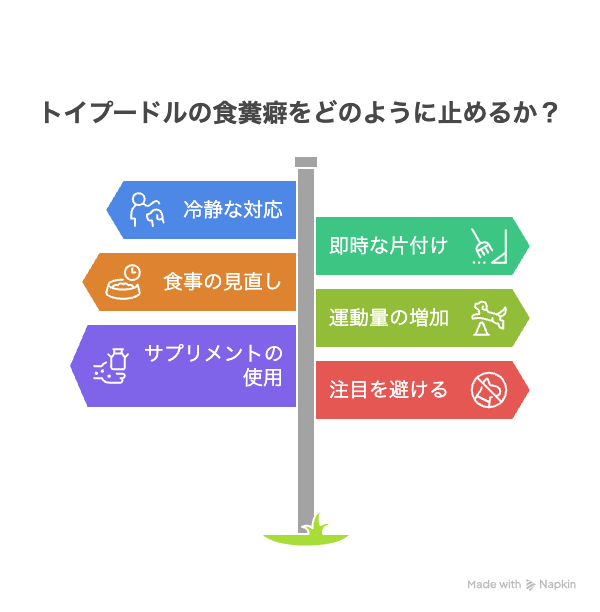

叱るのではなく、見つけても冷静に対応する

つい「ダメ!」と反射的に叱ってしまいがちですが、犬にとっては『注目された』と感じさせてしまう場合があります。

特に食糞の直後は犬も不安定になっていることがあるため、冷静に、淡々と対応するのがベストです。

理想的なのは「何も言わず、さっと片付ける」こと。

そしてうんちを食べなかったときにしっかり褒めてあげる。この一貫した対応が、徐々に行動改善につながります。

排泄したらすぐに片付ける

犬が食糞する最大のタイミングは“排泄直後”です。

したがって、うんちをしたらすぐに片付けることが最も有効な対策のひとつです。

食事の見直し(フードの栄養バランス)

栄養不足による食糞が疑われる場合は、まずフードの見直しが重要です。

特に消化吸収率の高いフード(動物性タンパク質中心で人工添加物の少ないもの)や、消化酵素を補うサプリを取り入れることで、便中に未消化物が残りにくくなり、結果として食糞の対象にもなりにくくなります。

遊びや運動量を増やす

ストレスや退屈が原因の場合、日中の活動量を増やすことが非常に効果的です。

散歩の時間を10〜15分長くしたり、知育トイを使った遊びを取り入れたりすることで、心身ともに満足度が高まり、不要な行動(=食糞)も減少します。

>>トイプードルの散歩は毎日1回でいいの?頻度と最適な時間を解説!

食糞防止サプリや市販グッズの活用

市販の食糞防止グッズには、便のにおいや味を変えて「まずい」と感じさせるものや、腸内環境を整えることで行動の改善を図るタイプがあります。

例:フンロップ(乳酸菌+消化酵素配合)

ただし、これらはあくまで補助的な役割。

根本的な原因を理解したうえで使うと、より効果的です。

「食べること=注目される」と学ばせない

食糞しても騒がず無反応、そして成功したらしっかり褒める。

この『メリハリある態度』が、犬の学習には非常に効果的です。

実際に筆者も「褒めポイント」を増やすことを意識してから、徐々に犬が“良いこと=注目される”と理解するようになり、問題行動全般が減っていきました。

トイプードルのしつけのタイミング別アプローチ法

- 子犬期に癖づけないためのコツ

- 成犬になってからの改善方法

- 多頭飼いでの注意点

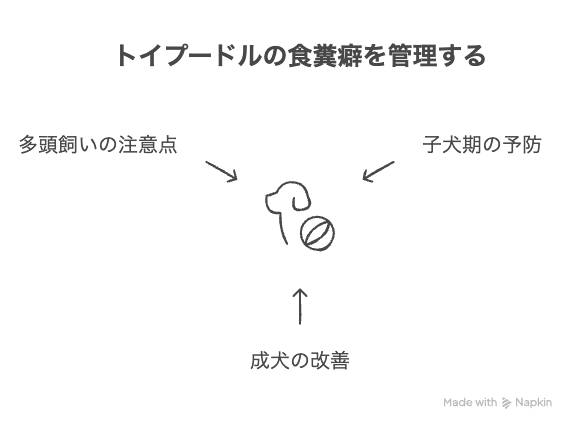

子犬期に癖づけないためのコツ

子犬のうちは好奇心旺盛で、うんちにも興味を持ってしまいがちです。

この時期に「うんちは食べるものではない」と学ばせることが、将来的な食糞防止に非常に効果的です。

トイレをしたらすぐ片付ける習慣をつけ、目の前で拾う前に口にしてしまいそうなときは、おやつや声がけで注意をそらしてあげましょう。

成功体験を繰り返すことで、食糞を未然に防ぐことができます。

成犬になってからの改善方法

まずは食事・運動・ストレス管理といった生活習慣を見直し、可能であれば動物病院で健康チェックを受けましょう。

そして、行動記録をつけて「どのタイミングで食糞するか」を把握し、回避のための対策(直後の片付け、注意をそらすなど)を立てましょう。

多頭飼いでの注意点

多頭飼いの場合、一頭がうんちを食べたのを見て、他の犬が真似をするケースもあります。

また、トイレ後の競争心やストレスから、思わぬタイミングで食糞行動が始まることも。

それぞれの排泄のタイミングを把握し、個別でトイレを使える環境づくりや、ケージ・仕切りの工夫が必要です。

それでも食糞をやめない場合の対処法

- 動物病院での相談タイミング

- 専門トレーナーへの依頼も視野に

- 食糞に対応した療法食の選択肢

動物病院での相談タイミング

便の状態がおかしい、急に食糞が始まった、体重が減ってきたなどの異変がある場合は、自己判断せずに動物病院での診察を受けましょう。

寄生虫や消化器系疾患が原因となっている可能性があるため、便検査や血液検査でのチェックが推奨されます。

専門トレーナーへの依頼も視野に

行動がなかなか改善されない場合、プロのドッグトレーナーに相談するのも有効です。

特に食糞が「癖」ではなく「不安や恐怖」に起因する場合は、専門的な視点での対応が必要です。

家庭ごとに生活スタイルや犬の性格が異なるため、個別のアドバイスが得られるのは大きなメリットです。

食糞に対応した療法食の選択肢

近年では、消化吸収に優れた療法食や、腸内環境を整えることに特化したフードも増えています。

獣医師と相談しながら、体質や状況に合った食事を選びましょう。

無添加で消化吸収に良いフードは「【口コミ】トイプードルに「モグワン」はおすすめ?特徴・評判・選ばれる理由とは?」の記事でも解説しています。

うんちを食べる時にやってはいけないNG対応

- 強く叱る・大声で怒鳴る

- うんちに薬剤や辛味を混ぜる

- 口を無理にこじ開ける

強く叱る・大声で怒鳴る

感情的に叱ると、犬は「うんち=悪いこと」「排泄=怒られる」と誤解してしまい、排泄自体を我慢したり隠そうとしたりします。

これがさらなる問題行動につながることも。

しつけは“冷静”が基本です。

うんちに薬剤や辛味を混ぜる

一部では「うんちにワサビや唐辛子を混ぜる」といった方法もありますが、これは犬の健康を害する恐れがあるため、絶対に避けるべきです。

口を無理にこじ開ける

食糞を見つけて慌てて口をこじ開けるのは、犬にとって強いストレスになります。

信頼関係にも悪影響を与えるため、どうしても必要な場合以外は避けましょう。

食糞によりトイプードルの健康に与える影響とは?

- 食糞による寄生虫や細菌感染のリスク

- 消化器トラブルの可能性

- ストレスから来る精神的な影響

食糞による寄生虫や細菌感染のリスク

便にはさまざまな病原体が含まれることがあり、食糞によって寄生虫(ジアルジア、回虫など)や細菌感染を引き起こすリスクがあります。

特に免疫力の低い子犬や高齢犬は注意が必要です。

消化器トラブルの可能性

糞を食べることによって胃腸に負担がかかり、嘔吐や下痢などの症状が出ることもあります。

また、未消化のものが再び体内に取り込まれることで栄養吸収に悪影響を与えるケースも。

ストレスから来る精神的な影響

飼い主の反応やストレスによって食糞行動が慢性化することがあります。

叱責や孤独感が蓄積されると、食糞が“自己防衛行動”となってしまうこともあるため注意が必要です。

トイプードルの個性と向き合いながら改善しよう

- 「うちの子だけじゃない」と思うことが第一歩

- 毎日の観察でわかるサイン

- 褒めて伸ばすポジティブなしつけが鍵

「うちの子だけじゃない」と思うことが第一歩

食糞に悩んでいる飼い主さんはとても多く、決して“珍しい”ことではありません。

「どうしてうちの子だけ…?」と悩む前に、「どの子にも起こり得る」と受け入れて、冷静に対処する姿勢が大切です。

毎日の観察でわかるサイン

行動記録をつけることで、食糞のタイミングや状況を客観的に把握できます。

原因が見えてくると、対応策も明確になります。

褒めて伸ばすポジティブなしつけが鍵

食糞をしていないときにこそ、「よくできたね!」としっかり褒めてあげましょう。

ポジティブなフィードバックを積み重ねることで、犬は「こっちの方が得だ」と学習していきます。

>>トイプードルのしつけ完全ガイド|初心者でも安心の基本ルールと実践法

まとめ:トイプードルの食糞癖は必ず改善できる!

- 原因を知って正しく対処しよう

- 焦らず一歩ずつ続けることが大切

- 飼い主の安心が愛犬の安心につながる

トイプードルの食糞行動は、理由が分かればきちんと対策できる問題です。

大切なのは、「叱る」のではなく「理解して支える」姿勢。

習慣の修正には時間がかかることもありますが、焦らず一歩ずつ積み重ねることが、愛犬との信頼関係を育てる一番の近道です。

あなたの優しさが、きっと愛犬に伝わります。

これからも一緒に、幸せなトイプードルライフを楽しんでいきましょう。