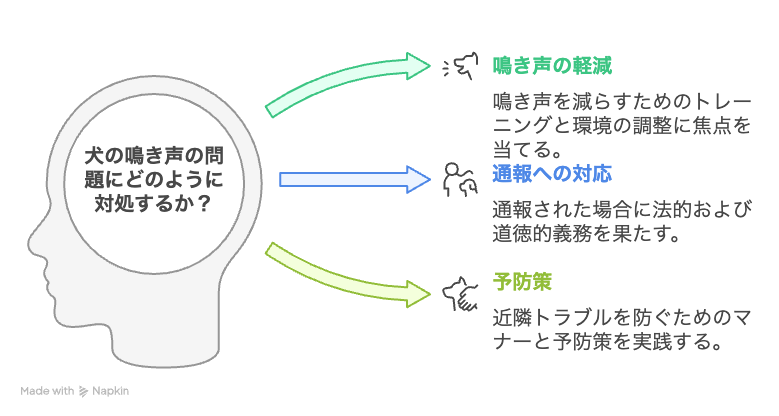

- 犬の鳴き声による通報トラブルの原因と対応方法を、実例を交えて徹底解説

- 通報されたときの適切な対応フローと、未然に防ぐためのしつけ・防音対策を紹介

- 法的責任や近隣住民との良好な関係づくりのコツもわかりやすく解説

「うちの犬がうるさいと通報された!」そんな衝撃の連絡に戸惑った経験のある飼い主さんは少なくありません。実は近年、犬の鳴き声による近隣トラブルは増加傾向にあります。特に集合住宅や住宅密集地では、犬の吠え声が想像以上に響いてしまうことも。

この記事では、犬の鳴き声で通報されたときにどのように対応すればよいのか、また通報されないためにできる予防策について詳しく解説します。しつけや環境調整、近隣住民との関係の築き方まで、実例や専門機関の情報をもとにわかりやすくご紹介します。

Contents

なぜ犬の鳴き声がトラブルに?現代の住宅事情と通報件数の実態

- 密集住宅地では犬の鳴き声が響きやすい

- 実際に通報された飼い主の体験談

- 自治体や警察への通報はどう扱われる?

密集住宅地では犬の鳴き声が響きやすい

都市部や集合住宅では、壁が薄い、窓が多い、隣家との距離が近いといった理由で犬の鳴き声が隣人の生活空間にダイレクトに届いてしまうことがあります。たとえ短時間の鳴き声でも、時間帯(深夜・早朝)によっては騒音と感じられてしまいます。

実際に通報された飼い主の体験談

SNSや口コミサイトでは、「留守番中の鳴き声が近所に通報された」「夜鳴きがひどく管理会社に注意された」といった体験談が多数寄せられています。特に共働き家庭で日中に犬が一人になる時間が多い場合、飼い主が気づかないうちに鳴き声が響いてしまっていることがあるようです。

自治体や警察への通報はどう扱われる?

通報を受けた自治体は、まず現場確認や近隣への聞き取り調査を行い、状況に応じて飼い主に「改善指導」を行います。指導は口頭または文書によって行われ、改善が見られない場合には再度の調査や行政処分の可能性もあります。一部地域では条例により罰則が設けられているケースもあります(例:東京都動物の愛護及び管理に関する条例)。

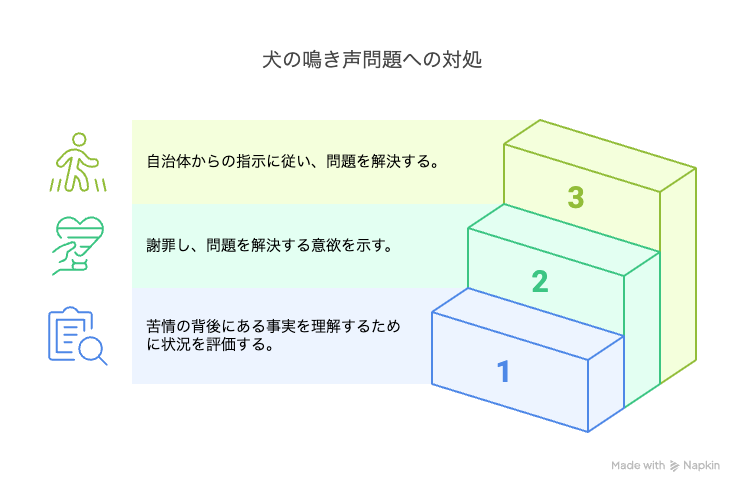

通報されたときの基本的な対応フロー

- まずは冷静に事実確認をする

- 謝罪とともに改善の意思を示す

- 自治体からの指導内容に従う

まずは冷静に事実確認をする

「うるさい」と言われた場合、感情的にならずにまず冷静に事実を確認することが最も重要です。相手の主張だけで判断せず、本当に鳴いていたのか、どのくらいの頻度で、どの時間帯に鳴いていたのかを、客観的なデータに基づいて把握する必要があります。

ペットカメラを使って録画を確認したり、信頼できる隣人に聞いてみたりするのが有効です。また、記録を取ることで今後の対策にも役立ちます。感情的に否定したり言い訳をしたりせず、「まず確認します」という姿勢が、トラブルを大きくしないための第一歩です。

謝罪とともに改善の意思を示す

相手が怒っている場合でも、まずは真摯に謝罪の姿勢を見せることが大切です。「ご迷惑をおかけして申し訳ありません。改善に努めます」といった一言があるだけで、その後の印象や関係性は大きく変わります。

誠意を込めた謝罪とともに、具体的な改善策を提示するとより効果的です。たとえば「防音カーテンの設置や、留守番中はペットカメラで確認するようにします」など、相手に伝わりやすい内容を添えると、信頼につながります。

自治体からの指導内容に従う

通報が正式に自治体へ届いている場合、飼い主は行政からの指導内容に従う責任があります。指導は通常、口頭注意から始まり、それでも改善が見られない場合には文書での警告や是正勧告が出されます。

その内容には、犬の鳴き声を軽減するための努力義務や、専門家との相談、改善計画の提出などが含まれることがあります。無視や放置をすると、再調査や法的措置に発展する可能性もあります。

自治体によっては無料でしつけ相談窓口を設けているところもあり、積極的に活用するのも一つの方法です。改善の意志を示し、対応に動いていることを記録として残すことも、後のトラブル防止に効果的です。

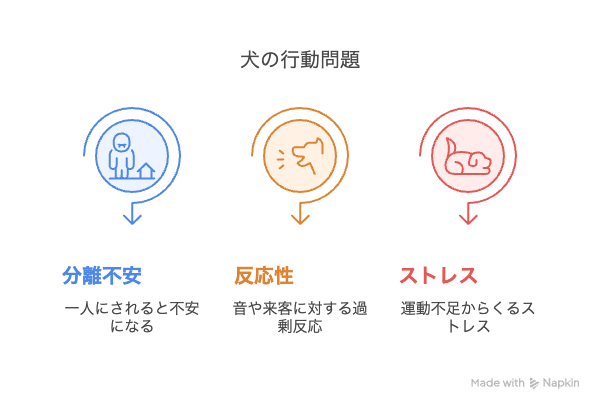

犬がうるさいといわれる原因とは?

- 留守番中の分離不安

- 来客・インターホン・物音への過敏反応

- 運動不足や刺激不足によるストレス

留守番中の分離不安

飼い主が不在の時間に犬が鳴く場合、その多くは分離不安が原因です。分離不安とは、飼い主と離れることで強い不安や孤独を感じ、それが鳴き声や破壊行動として現れる状態です。

>>トイプードルが鳴き声で威嚇!?その原因としつけ方法を徹底解説

特に甘えん坊な性格の犬種(トイプードルやチワワなど)は、飼い主との絆が深い分、離れた際の精神的ダメージも大きくなります。留守番中に家具を壊す、玄関で吠え続けるなどの行動が見られたら、分離不安を疑うべきです。

改善には、外出時に特定のルーティン(例:決まったBGM、特定のおもちゃ)を設けることや、留守番練習を段階的に行うことが効果的です。獣医師や行動専門家と連携し、場合によっては抗不安薬を併用することも選択肢になります。

来客・インターホン・物音への過敏反応

外からの物音やインターホンの音に過敏に反応し、吠えてしまう犬も多いです。これは警戒心が強かったり、社会化が十分にされていない場合によく見られます。

たとえばインターホンが鳴るたびに「自分の家を守らなければ」と感じて吠えてしまうケースでは、擬似的な練習が効果的です。録音したインターホン音を活用して、音が鳴っても吠えない状態を褒める練習を繰り返すことで、過剰な反応を抑えることができます。

また、子犬期に多様な音や人に触れる「社会化期」を逃した成犬でも、段階的なトレーニングを通じて落ち着きを取り戻すことが可能です。

>>トイプードルがテレビに吠える理由とは?原因としつけのコツを徹底解説!

運動不足や刺激不足によるストレス

十分な運動や刺激が足りないと、犬はエネルギーが余って不満を感じます。その結果、鳴き声やいたずらという形でストレスが発散されてしまいます。

小型犬でも最低30分~1時間の散歩が理想とされており、知育玩具やノーズワークといった頭を使う遊びを取り入れることで、精神的満足度も上がります。

特に長時間の留守番を強いられる家庭では、朝の散歩と帰宅後の遊びをセットで取り入れるだけでも、犬のストレスレベルは大幅に軽減されます。環境の工夫(例:窓から外が見える位置にベッドを設置するなど)も犬の興味を引く効果があります。

>>トイプードルの散歩は毎日1回でいいの?頻度と最適な時間を解説!

犬の鳴き声を減らすためのしつけ・環境づくり

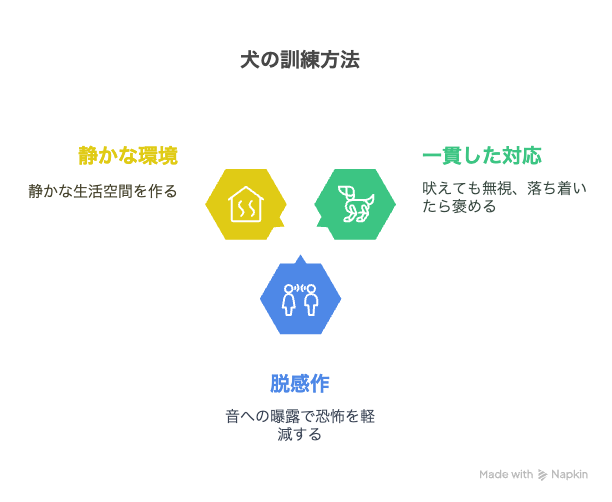

- 「吠えても無視」+「落ち着いたら褒める」一貫した対応

- 音への慣れ=脱感作トレーニングを行う

- 静かに過ごせる生活環境の整備(例:遮音マット・音楽)

「吠えても無視」+「落ち着いたら褒める」一貫した対応

犬は「吠えると構ってもらえる」と学習すると、吠え癖が強化されてしまいます。吠えても無視を徹底し、静かにした瞬間を狙って褒めることで、「静か=ご褒美」と覚えていきます。

この方法を継続的に行うには、飼い主側にも根気と一貫性が求められます。たとえば家族全員で方針を共有し、誰かが無意識に構ってしまうことがないようにルール化しましょう。ご褒美はごはんだけでなく、声掛けや撫でる行為でも効果があります。大げさに褒めることで犬の学習速度が上がることもあります。

音への慣れ=脱感作トレーニングを行う

インターホンや物音に過剰反応する場合、音を録音し、音量を調整しながら徐々に聞かせて慣れさせる「脱感作」トレーニングが有効です。慣れるまで数週間〜数か月かかることもありますが、根本的な改善につながります。

さらに、音に反応したときにおやつを与える「拮抗条件付け(きっこうじょうけんづけ)」という方法も併用すると効果が上がります。これは、音=怖いというイメージを「音=良いこと」に置き換える手法で、吠えを防止するだけでなく犬の安心感を高める効果もあります。

静かに過ごせる生活環境の整備(例:遮音マット・音楽)

犬が落ち着ける環境をつくることも重要です。遮音性の高いカーペットやクレート、リラックス音楽(α波など)を活用して、安心できる空間を提供しましょう。

>>犬は寝る時ケージに入れるべき?初心者でもわかる安心・快適な使い方ガイド

また、クレートを「安心できる自分だけの巣穴」として活用することで、外部の刺激から距離を置ける場所を確保できます。さらに、窓を開けず外音を遮断する、テレビを小音量で流す、香り(ラベンダーなど)でリラックス効果を高めるなど、多感な犬にとって刺激を最小限に抑える工夫も有効です。

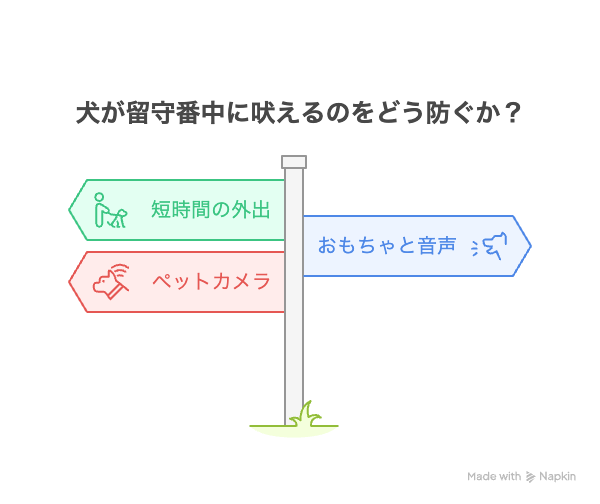

犬が留守番中に吠える場合の対処法

- 短時間の外出から慣れさせるトレーニング

- おもちゃや音声を活用して孤独感を軽減

- ペットカメラで吠えるタイミングを分析する

短時間の外出から慣れさせるトレーニング

いきなり長時間の留守番をさせるのではなく、5分、10分と時間を徐々に延ばしていく「リハーサルトレーニング」が効果的です。最初は飼い主が玄関に出るだけでも不安になる犬もいるため、「姿が見えない時間」に徐々に慣れさせることが重要です。

成功体験を積ませるためには、外出中に問題行動がなかった場合にはたくさん褒めたり、ご褒美を与えることがポイントです。また、出かける前と帰宅後に過剰に接触しないこともコツです。「外出=大イベント」ではなく、「日常の一部」と犬に理解させることが安心感につながります。

おもちゃや音声を活用して孤独感を軽減

知育トイやコングなどにフードを詰めることで、犬は遊びながら食事を取ることができ、時間を有効に使えます。また、飼い主の声を録音した音声再生機を使えば、犬がひとりでも飼い主の存在を感じやすくなります。

さらに、タイマー機能付きの自動おやつディスペンサーや、アロマディフューザー(犬に安全な成分のみ)を活用すれば、より一層リラックスした環境を作ることができます。犬にとって居心地の良い空間を演出することが、鳴き声対策としても大きな意味を持ちます。

ペットカメラで吠えるタイミングを分析する

近年はスマートフォンと連携したペットカメラが普及しています。いつ、どんなタイミングで鳴いているのかを把握することで、対策が立てやすくなります。

特に「何がきっかけで吠えたのか」を記録しておくと、トレーナーや獣医師に相談する際の貴重な資料になります。双方向通話機能を活用すれば、犬の不安をその場で和らげることも可能です。ただし、過度に話しかけすぎると逆効果になることもあるため、専門家の助言を参考にバランスよく使いましょう。

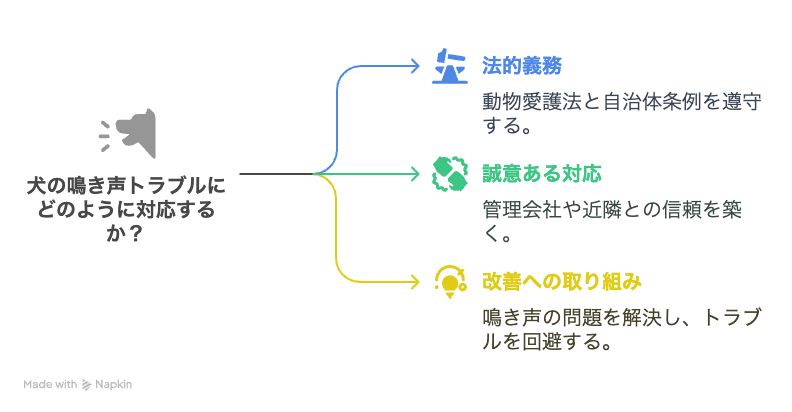

もし通報されたら?飼い主が取るべき法的・道義的対応

- 動物愛護法と自治体条例に基づく対応義務

- 管理会社や近隣への誠意ある対応が信頼を守る

- 改善に取り組む姿勢がトラブル回避の鍵

動物愛護法と自治体条例に基づく対応義務

動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の飼育者は周囲に迷惑をかけないよう努めることが明記されています。これは、動物の適切な飼育環境を確保し、公共の福祉を守るための基本理念のひとつです。たとえば、夜間の無駄吠えが繰り返される場合は、”周囲に著しい迷惑を与えている”と判断されることがあり、改善が求められます。

加えて、各自治体ではさらに詳細なルールを設けており、例として東京都の条例では、犬の鳴き声が継続的かつ日常的に近隣住民に不快感を与える場合、指導や改善命令が下される可能性があります。一部自治体では行政処分や罰金の対象となるケースもあるため、自身が住む地域の動物飼育条例を事前に確認しておくことが非常に重要です。

管理会社や近隣への誠意ある対応が信頼を守る

マンションや賃貸住宅では、管理会社を通して苦情が入るケースが非常に多く見られます。この場合、飼い主が事実関係を否定したり、無視したりするのではなく、迅速に管理会社へ連絡をとり、状況説明と謝罪、そして具体的な改善策を提示する姿勢が問われます。

例えば「今後は遮音対策を行い、留守番時にはペットカメラで監視し改善を進めます」といった具体性のある説明があると、相手にも信頼されやすくなります。定期的に進捗を報告することも、信頼をつなぎとめる上で効果的です。

改善に取り組む姿勢がトラブル回避の鍵

犬の鳴き声トラブルは、放置すれば放置するほど関係が悪化していきます。だからこそ、できるだけ早い段階で行動を起こすことが肝心です。「しっかり対応しています」と行動で示すことは、言葉以上に相手に安心感を与えます。

また、改善のプロセスを記録し、場合によってはトレーナーや獣医師のアドバイスを受けたことを示すと、より誠意ある姿勢として受け取られるでしょう。結果が出るまでには時間がかかる場合もありますが、真摯に取り組む姿勢こそが、最終的にトラブルの鎮静化につながります。

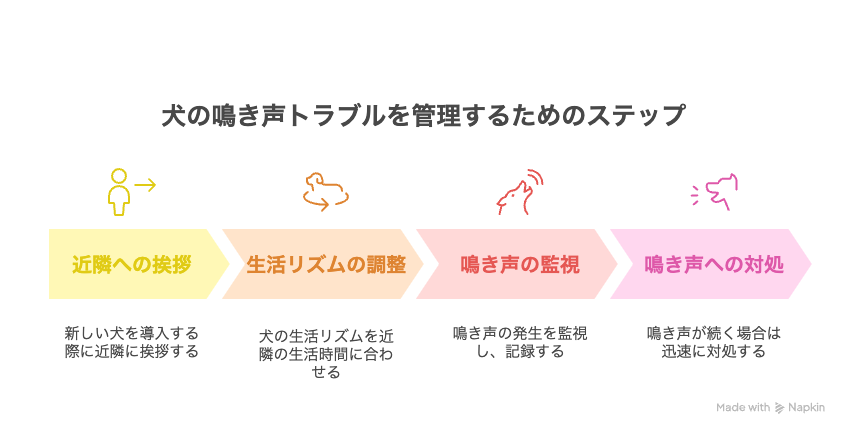

近隣トラブルを防ぐ飼い主マナー

- 飼い始めの時点で一言挨拶をしておく

- 犬の生活リズムと周囲の生活時間を調整する

- 鳴き声が続いたらすぐに対処・記録を残す

飼い始めの時点で一言挨拶をしておく

「犬を飼い始めました。何か気になることがあれば教えてください」といったひとことが、信頼関係の構築につながります。この挨拶はトラブル発生時の緩衝材にもなりやすく、あらかじめ「相談しやすい飼い主」として印象づけることができます。

また、犬種や鳴きやすさについても簡単に伝えておくと理解が得られやすくなります。たとえば「まだ子犬で慣れないことも多いですが、しっかりしつけていきます」と添えるだけでも、誠意が伝わります。

犬の生活リズムと周囲の生活時間を調整する

深夜や早朝の鳴き声は特に迷惑になります。飼い主が起きる時間や散歩のタイミングを周囲とすり合わせる配慮も重要です。たとえば、夜勤の方が多く住む地域では昼間の鳴き声にも注意が必要です。

犬のごはんや遊びの時間、散歩の開始・終了タイミングも、生活音として影響することがあります。毎日同じ時間に同じルーティンで行動することで、犬自身も安心しやすくなり、無駄吠えも減りやすくなります。

>>トイプードルの無駄吠えが多い?しつけでやめさせる方法を徹底解説!

鳴き声が続いたらすぐに対処・記録を残す

鳴き声に気づいたら放置せず、すぐに対応し、原因や状況を記録しておきましょう。後々の説明にも役立ちますし、自分自身の対策効果を客観的に評価する材料にもなります。

記録は「いつ・どこで・なぜ吠えたか」を中心に、できれば動画などで残すのが理想です。また、同じタイミングでどんな音が外から聞こえたか、室温や明るさなどの環境要素もあわせて記録することで、より精度の高い対策が立てられます。

まとめ:犬の鳴き声トラブルは予防・対話・しつけで回避できる

- 予防が最も効果的な対策

- 鳴き声には理由がある。まずは原因探しから

- 「ご近所付き合い」も犬の飼い方の一部と考えよう

犬の鳴き声による通報やトラブルは、正しい知識と配慮をもっていれば防ぐことができます。鳴く理由を見極め、しつけや環境調整を丁寧に行うこと、そして近隣との良好な関係を築くことが大切です。

トラブルが起こったときこそ、飼い主としての姿勢が問われます。犬と人が安心して暮らせる地域社会のために、一人ひとりができることを考えていきましょう。

【参考文献・引用元】

- 環境省「動物の愛護及び管理に関する法律」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

- 東京都「動物の愛護及び管理に関する条例」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/