あなたのトイプードル、こんなふうに吠えていませんか?

「宅配のチャイムに毎回大騒ぎ」「少しの物音でワンワン」「お留守番中ずっと鳴き続けているかも…」

その小さな身体からは想像できないほどの鳴き声に、心が疲弊していませんか?

愛犬はかわいいけれど、毎日の鳴き声が重なってくると、ついイライラしたり、夜も眠れずノイローゼ気味になってしまう飼い主さんも少なくありません。

でも、安心してください。原因を知り、少しの工夫を積み重ねることで、吠え癖はきちんと改善していけます。

Contents

はじめに|「かわいい」だけじゃない、トイプードルの鳴き声問題

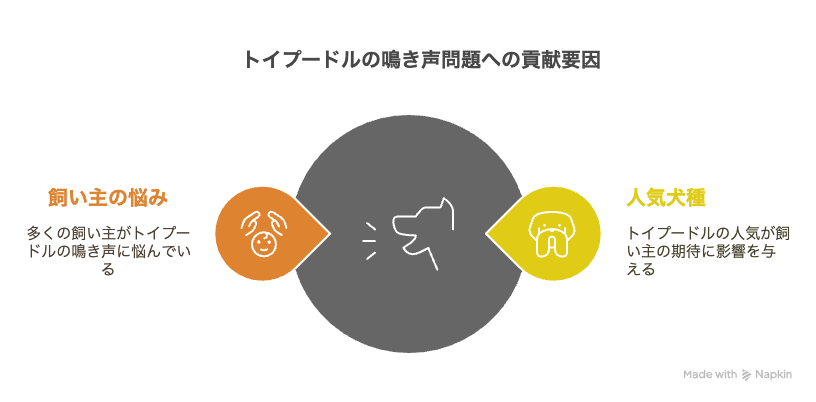

トイプードルは、その愛らしい見た目と賢さから、常に人気犬種ランキングの上位を維持しています。しかし、実際に飼い始めてみると「思ったよりもよく吠える」「鳴き声が大きくてストレスになる」と感じる飼い主さんも少なくありません。

SNSやペット掲示板には「夜中に急に吠え出して眠れない」「近所から苦情が来てノイローゼ気味…」という声も多く見られ、実は“鳴き声問題”はトイプードルに限らず多くの家庭で共通する悩みとなっています。

この記事では、トイプードルがよく吠える理由から、実践的な対処法、しつけに役立つグッズ、ご近所トラブルへの対策までを徹底的に解説します。「可愛いけれど、鳴き声で限界…」という方の気持ちが少しでも軽くなるよう、実際の経験や専門家のアドバイスも参考にしながら、わかりやすくお届けします。

- 人気犬種だからこその盲点とは

- 鳴き声に悩む飼い主は実は多い

人気犬種だからこその盲点とは

トイプードルは「飼いやすい犬種」として紹介されることが多いため、あまり鳴かないと思われがちですが、実際は警戒心が強く、環境の変化にも敏感です。

特に音や動きに反応して吠える傾向が強く、外の物音やインターホン、訪問者などに過敏に反応して鳴くことがあります。

また、子犬期に十分なしつけがされていない場合、要求吠えや構ってアピールが習慣化してしまうことも。見た目の可愛さとは裏腹に、吠え癖がついてしまいやすいのがトイプードルの“意外な一面”でもあります。

鳴き声に悩む飼い主は実は多い

ペット関連の情報サイトや飼い主向け調査によると、犬の問題行動で最も多いのが「無駄吠え」であり、多くの飼い主が悩んでいるとされています。特に小型犬の中でもトイプードルは、室内での生活が多くなりがちなため、環境音への反応や飼い主への依存から鳴きやすくなる傾向が強いといわれています。

実際、SNSやブログにも「昼間は在宅ワーク中に吠え続ける」「帰宅時の吠え声がすごくて近所迷惑に感じている」などの声が多く見られ、悩みを抱える飼い主は決して少数派ではありません。

1週間前にトイプードルを飼い始めた

最初の躾やら戸惑うことも多くて育児ではなく育犬ノイローゼになりそう

夜中も気になって寝れない

なのにご主人はぐーぐー寝てて腹が立つ#30才代女性

って方のご来店

— 寝床屋 しあわせの枕やさん。/宮口博行 (@siawasemakura) August 11, 2022

実は育犬ノイローゼになってました。それと更年期のダブルで、精神的にも肉体的にもかなり参ってました。パピヨン3匹飼っていらっしゃる大先輩に相談したら、涙が😭

わんこを飼っていたから大丈夫と自信があったのですが、完璧主義な所と更年期で😢相談に乗って頂き感謝です😭 pic.twitter.com/Qp2RUZ216Y— ⛄️☃️ちくわ💛🩷 (@chikuwaude) January 22, 2025

トイプードルがよく鳴く理由

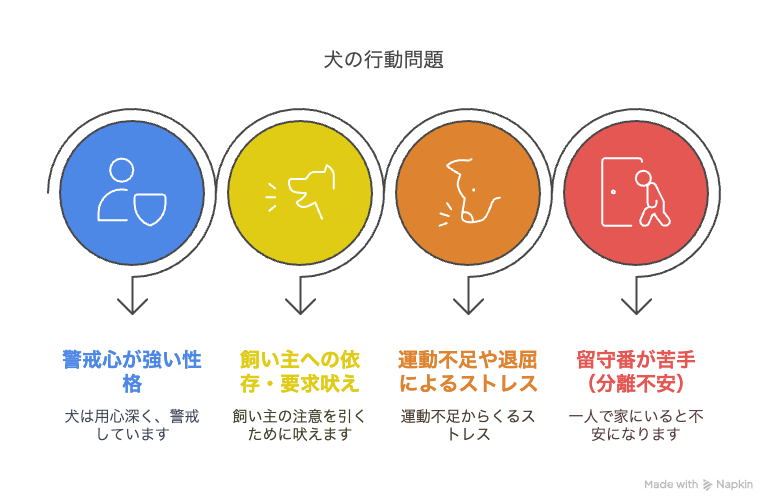

- 警戒心が強い性格

- 飼い主への依存・要求吠え

- 運動不足や退屈によるストレス

- 留守番が苦手(分離不安)

警戒心が強い性格

トイプードルは元々狩猟犬としての気質を持ち、聴覚も非常に優れています。そのため、外の音や見慣れない人・物に敏感に反応し、警戒のために吠えることが多いです。

特に窓の外の通行人や、宅配便のインターホンなどは大きな刺激となり、飼い主に「何かが来たよ!」と知らせるために鳴くことがあります。

飼い主への依存・要求吠え

トイプードルは非常に甘えん坊で、人とのつながりを重視する犬種です。飼い主の注意を引くために「遊んで」「構って」と吠えることもあります。

特に、吠えるたびに抱っこをしたりおやつを与えたりしていると、「吠える=願いが叶う」と学習してしまい、吠え癖が悪化してしまうことも。

運動不足や退屈によるストレス

体を動かすことや頭を使うことが足りていないと、トイプードルはストレスを感じ、吠えることでその不満を発散しようとします。1日1回の短い散歩だけでは足りない子も多く、特に若いトイプードルには十分な運動と知的刺激が不可欠です。

>>トイプードルの散歩は毎日1回でいいの?頻度と最適な時間を解説!

留守番が苦手(分離不安)

飼い主が家を出るときや、帰宅直後に過剰に吠える場合、分離不安の可能性があります。これは「飼い主と離れることへの不安」から来るもので、一種のパニック状態になり、吠え続けたり家具を壊したりするケースもあります。

私の実家で飼っているトイプードルは完全にこのパターンで、母が出かけると玄関でずっと「ピーピー」鳴いています。

対策としては、留守番前後に声をかけすぎない、音楽を流す、見守りカメラを活用するなどの工夫が有効です。

鳴き声がうるさくてノイローゼになりそうな時の対処法

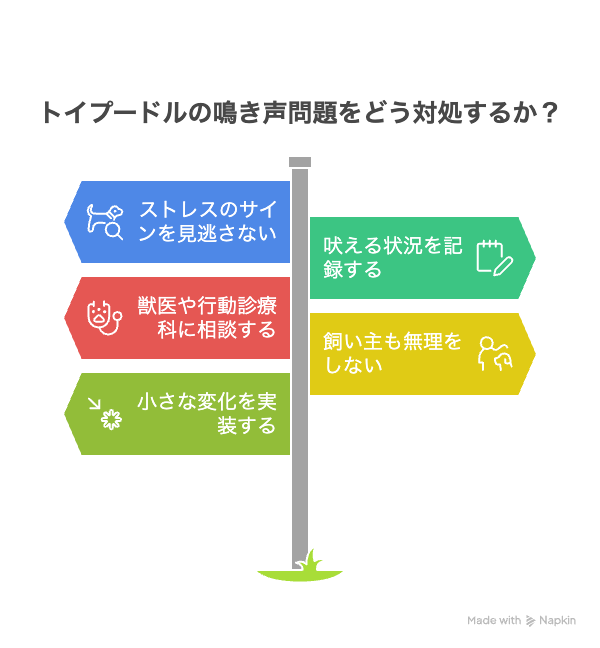

- ストレスのサインを見逃さない

- 吠える状況を記録してみる

- 獣医や行動診療科の相談も視野に

- 飼い主も無理をしない

- できる範囲から小さな変化を

ストレスのサインを見逃さない

トイプードルの過剰な鳴き声の裏には、ストレスや不安といった精神的なサインが隠れていることがあります。頻繁な鳴き声、尻尾を巻き込む仕草、床を掘るような行動が見られるときは、愛犬が不安を感じている可能性があります。

その他にも、舌なめずりが頻繁になったり、目をそらしたりといった「カーミングシグナル(犬が見せる不安や緊張の合図)」が観察されることもあります。

こうしたサインを日常的に注意して見ることで、トイプードルが抱えているストレスの芽を早期に発見し、必要なケアを行うことができます。また、飼い主が焦って声を荒げたり過剰に反応すると、不安を増長させてしまうため、落ち着いた態度で接することが大切です。

吠える状況を記録してみる

いつ、どこで、どのような状況で吠えるのかを記録することで、パターンや原因が見えてきます。スマートフォンのメモ機能や日記を使って、日付・時間・きっかけ・吠えた時間などを記録してみましょう。可能であれば、吠える前の行動や表情(落ち着きがなくなる、耳がピンと立つ、体の緊張など)も書き留めておくと、吠えに至るきっかけをより詳しく理解できます。

記録をつけることで、特定の曜日や時間帯、場所、家族の行動といった“吠えるトリガー”が見つかることもあります。

例えば、ゴミ収集車の音、近隣の子どもの声、家族が出かける支度をする音など、普段見過ごしがちな要因が浮かび上がってくることも。さらに、記録はトレーナーや獣医に相談する際の貴重な情報にもなります。

獣医や行動診療科の相談も視野に

精神的ストレスが原因で吠える場合、獣医師や動物の行動診療科に相談するのも有効です。

ホルモンバランスや加齢による認知機能の低下が影響していることもあり、健康状態のチェックは非常に重要です。例えば、甲状腺機能低下症や慢性的な耳の炎症などが隠れていて、それが不快感や不安感を引き起こしている可能性もあります。

また、動物行動学の専門家によるカウンセリングでは、飼い主の接し方や生活環境についてのアドバイスが得られるほか、薬物治療や行動療法など科学的根拠に基づいたサポートが受けられます。

必要に応じて、フェロモン製剤(例:アダプティル)やサプリメント(例:トリプトファン配合のもの)などの使用も提案されることがあり、吠えの改善に向けた補助的手段として取り入れられるケースも多く見られます。

飼い主も無理をしない

「うるさい」「眠れない」「怒ってしまいそう」——そんな状態が続くと、飼い主自身のメンタルも消耗していきます。犬の鳴き声が原因で慢性的な睡眠不足や緊張状態に陥ると、心身に悪影響を及ぼすこともあります。我慢しすぎる前に、誰かに相談することがとても大切です。

まずは身近な家族や友人に話すことで、気持ちの整理や共感が得られます。また、近年はペットの問題に特化したオンラインコミュニティやサポートグループも増えており、同じような悩みを持つ人々とつながることが可能です。

一人で抱え込まず「こんなことで悩むなんてダメだ」と思わず、飼い主自身の健康を守ることも大切なしつけの一部です。必要に応じて、ペットロスやストレスに詳しいカウンセラーに相談するのもひとつの方法です。

できる範囲から小さな変化を

急にすべてを改善しようとせず、まずは“静かに過ごせる時間を5分伸ばす”ことや“見守りカメラを1日だけ試す”といった小さな変化から始めてみましょう。

例えば、散歩コースを少し変えてみる、食事や遊びのタイミングを調整してみるといった取り組みも、刺激やルーティンに変化を与え、行動の改善につながることがあります。

また、日々の変化や進捗を記録しておくことで、「以前よりも静かにできた」「トリガーへの反応が少なくなった」といったポジティブな傾向に気づきやすくなります。

小さな成功の積み重ねが、飼い主と愛犬の信頼関係をより強くし、長期的には吠えの改善やストレスの軽減にもつながります。大きな目標を掲げるよりも、今日できた“ひとつ”を大切にしていくことが、継続のコツです。

>>トイプードルの無駄吠えが多い?しつけでやめさせる方法を徹底解説!

うるさい鳴き声のしつけに役立つアイテム・サービス

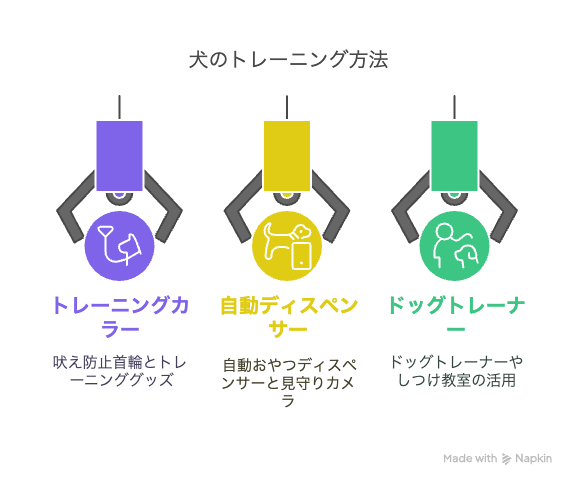

- 吠え防止首輪・トレーニンググッズ

- 自動おやつディスペンサーや見守りカメラ

- ドッグトレーナーやしつけ教室の活用

吠え防止首輪・トレーニンググッズ

市販されている吠え防止首輪には、振動や超音波、スプレーなどの刺激で吠えるたびに反応し、行動を抑制する仕組みのものがあります。

使い方には注意が必要ですが、正しく使えば一時的に吠えを抑える手助けになります。ただし、長期的には「なぜ吠えるのか」という根本原因への対応も並行して行う必要があります。

自動おやつディスペンサーや見守りカメラ

飼い主が外出している間も、スマートフォンを通して犬に話しかけたり、おやつを与えたりできる自動ディスペンサー付きの見守りカメラは、分離不安の軽減や問題行動の予防に効果的です。

安心感を与えることで吠えの頻度が下がったという声も多く、特に留守番時間が長い家庭におすすめです。

ドッグトレーナーやしつけ教室の活用

「自分だけでは解決が難しい」と感じたときは、プロの力を借りるのが最も効果的です。個別対応のドッグトレーナーや、しつけ教室では、犬の性格や生活環境に合わせたアドバイスを受けられます。

最近ではオンラインでのカウンセリングも増えており、気軽に相談しやすくなっています。

トイプードルの鳴き声によるご近所トラブルを避けるために

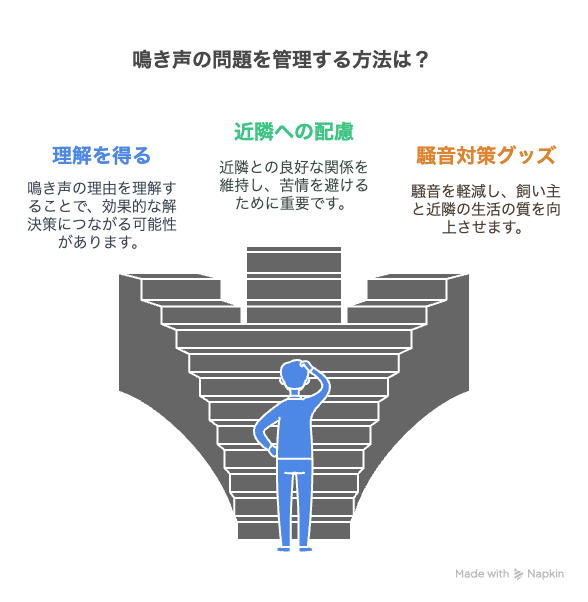

- 鳴き声への理解を得る方法

- 管理会社や近隣への配慮のコツ

- 騒音対策グッズの活用

鳴き声への理解を得る方法

日常的に吠えが発生する場合は、近所の方へあらかじめ説明し、理解を得ておくことが大切です。「犬のしつけをしている最中」「専門家にも相談している」など、前向きに取り組んでいる姿勢を見せることで、好意的に受け取ってもらえる可能性が高まります。

さらに、可能であれば手土産や簡単な挨拶文を添えることで、丁寧さや誠意が伝わりやすくなります。犬の写真や名前を紹介することで親近感が湧き、「応援しているよ」と言ってもらえることもあるでしょう。

また、状況が落ち着いてきたときに「おかげさまで吠えが減ってきました」と一言伝えることで、相手も進捗が感じられて安心します。こうした双方向のコミュニケーションが、トラブル予防だけでなく、地域での信頼関係の構築にもつながります。

管理会社や近隣への配慮のコツ

マンションや集合住宅にお住まいの場合、管理会社や上下階の住民への配慮も重要です。定期的に様子を伺ったり、騒音が発生しにくい時間帯に散歩やトレーニングを行うなど、周囲の生活リズムに配慮することも信頼関係を築くポイントになります。

また、共有部分でのマナーにも注意を払いましょう。エレベーターや廊下ではリードを短く持ち、他の住民に配慮する姿勢を見せることで、犬に対する印象を良くすることができます。さらに、管理会社にあらかじめ「鳴き声のしつけに取り組んでいる旨」を伝えておくと、何か問題が起きた際にも誠意が伝わりやすく、トラブルがエスカレートしにくくなります。

可能であれば、防音カーテンやマットを使用して、生活音や鳴き声の響きを抑える努力も有効です。こうした細やかな気遣いの積み重ねが、快適な共同生活の維持と、愛犬との安心した暮らしにつながります。

騒音対策グッズの活用

ペット用防音パネル、遮音カーテン、防音マットなどを活用することで、室内から外への音漏れを軽減できます。これらのグッズは特に集合住宅や音に敏感な近隣住民がいる地域では非常に効果的です。防音カーテンは厚みがあり、窓や壁に当たって反響する音を和らげてくれます。

また、エアコンの気流音やホワイトノイズマシンなどを併用することで、吠え声をマスキングすることも可能です。ホワイトノイズは、一定の周波数で構成される音で、外部の雑音を打ち消す効果があり、犬だけでなく人のストレス緩和にも役立ちます。最近ではペット専用のサウンドマシンや、YouTubeで配信されている「犬用環境音」なども活用されています。

さらに、床に敷くマット類は音を吸収するだけでなく、足音や飛び跳ねる音も軽減できるため、犬が走り回ったりしても騒音が響きにくくなるという副次的な効果もあります。これらの対策を組み合わせることで、犬にとっても安心できる静かな環境づくりが実現しやすくなります。

まとめ|ノイローゼになる前にできることを知っておこう

トイプードルの鳴き声は、飼い主や近隣住民にとって大きなストレスになることがあります。うるさいと感じることにより、ノイローゼ気味になってしまう人もいるでしょう。しかし、原因を正しく理解し、環境の整備やしつけの工夫、専門家の力を借りることで、多くの場合は改善が可能です。

「もう限界かも…」と感じる前に、できる対策を一つずつ試してみることが、愛犬と穏やかに暮らしていく第一歩になります。吠えることも、犬にとっては“伝えたい気持ち”のひとつ。飼い主がその声に寄り添い、適切な方法で応えてあげることが、信頼関係の強化にもつながります。