- 犬がケージで安心して眠れるようになることで、飼い主も犬も快適な生活リズムを手に入れられる

- 子犬・成犬・高齢犬など成長段階に応じたケージの活用法や注意点を徹底解説

- ケージに関する誤解を解き、適切な使い方やNG行動を具体例とともに紹介

「犬って、寝る時にケージに入れたほうがいいの?」と疑問に感じたことはありませんか?

特に犬を飼い始めたばかりの方にとって、寝床の選択は大きな悩みのひとつです。

「閉じ込めるのはかわいそう」と感じる方も多いかもしれません。

ですが実は、ケージは犬にとって“安心できる居場所”となる大切なアイテム。

正しく使えば、犬の睡眠の質も上がり、夜鳴きやいたずら防止などの効果も期待できます。

この記事では、犬が寝るときにケージを使う理由から、快適な環境づくり、よくある誤解やNG行動まで、徹底解説します。

あなたと愛犬がより良い夜を過ごすためのヒント、ぜひ参考にしてください。

Contents

犬が寝る時にケージを使うべき理由とは?

- 犬の本能に合った安心できる場所だから

- 飼い主と犬の生活リズムを整えられる

- 誤飲やケガのリスクを減らせる

犬の本能に合った安心できる場所だから

犬の祖先であるオオカミは、洞穴や狭い場所を“巣”として寝床にしていました。

現代の犬にもこの本能が残っており、囲まれた空間に安心を覚えます。

ケージは犬にとって、「安全で誰にも邪魔されないプライベート空間」として認識されやすく、良質な睡眠をとるためにも最適な環境になります。

飼い主と犬の生活リズムを整えられる

ケージを利用することで「今は寝る時間」と犬に教えることができ、夜間に騒いだり動き回ったりすることが減ります。

また、飼い主が留守中もケージ内で過ごす習慣があれば、分離不安や問題行動の予防にも効果があります。

誤飲やケガのリスクを減らせる

夜間に部屋を自由に歩き回らせると、電源コードや小物を噛んでしまうなどの事故の危険性があります。

特に子犬は好奇心旺盛で、なんでも口に入れてしまうため要注意です。

ケージ内で寝かせることで、そうしたリスクから犬を守ることができます。

犬がぐっすり眠れるケージ環境の作り方

- ケージの最適な大きさと形とは?

- 置き場所はどこがベスト?

- 快適な寝床アイテム(ベッド・毛布・匂い)

ケージの最適な大きさと形とは?

ケージ選びで最も重要なのはサイズです。

犬が中で立ち上がり、方向転換できる程度のスペースが必要です。

狭すぎるとストレスの原因になり、広すぎると落ち着かないこともあります。

また、犬種や年齢によっても適したケージの形状が異なるため、成長に応じて見直すことも大切です。

置き場所はどこがベスト?

ケージの設置場所は、家族の生活音が適度に聞こえるリビングの一角などが理想です。

快適な寝床アイテム(ベッド・毛布・匂い)

犬用のベッドや毛布を入れて、ケージ内を心地よく整えてあげましょう。

飼い主の匂いがついたタオルを置くと、安心して眠れるケースも多いです。

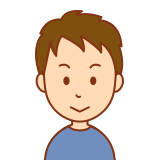

犬を寝る時にケージに入れないと起こりうる問題点

- 夜中の徘徊・吠え・いたずら

- 飼い主との距離が近すぎることでの依存

- 事故や誤飲のリスク

夜中の徘徊・吠え・いたずら

自由に動ける環境では、犬が夜間に興奮して歩き回ったり、外の物音に敏感に反応して吠えたりすることがあります。

特に若い犬はエネルギーを持て余しており、夜になっても落ち着かないケースが多く見られます。

さらに、ソファをかじる、クッションを引き裂くなどのいたずら行動につながることもあります。

ケージに入れて休ませる習慣をつけることで、興奮を抑えて静かに眠る時間を確保することができます。

>>犬がうるさいと通報された!?その時に知っておきたい対処法と予防策

飼い主との距離が近すぎることでの依存

可愛さゆえに常に一緒に寝ることが当たり前になると、犬は飼い主への過剰な依存を抱えてしまう可能性があります。

たとえば、少しでも姿が見えないと不安で鳴き続けたり、外泊時や預け先で極度のストレスを感じたりすることがあります。

ケージは、犬に「一人で安心して休むこと」を覚えさせるための大切なツールです。

適度な距離感を保つことで、精神的にも自立した犬に育てることができます。

事故や誤飲のリスク

夜間、飼い主が寝ている間に犬が自由に動き回ると、思わぬ事故に巻き込まれることがあります。

代表的なリスクには、コンセントや電源コードを噛んで感電する、薬やアクセサリーを誤飲してしまう、キッチンに侵入してゴミを漁るなどが挙げられます。

特に好奇心旺盛な子犬や留守番が苦手な犬には、ケージの使用が事故予防に直結します。

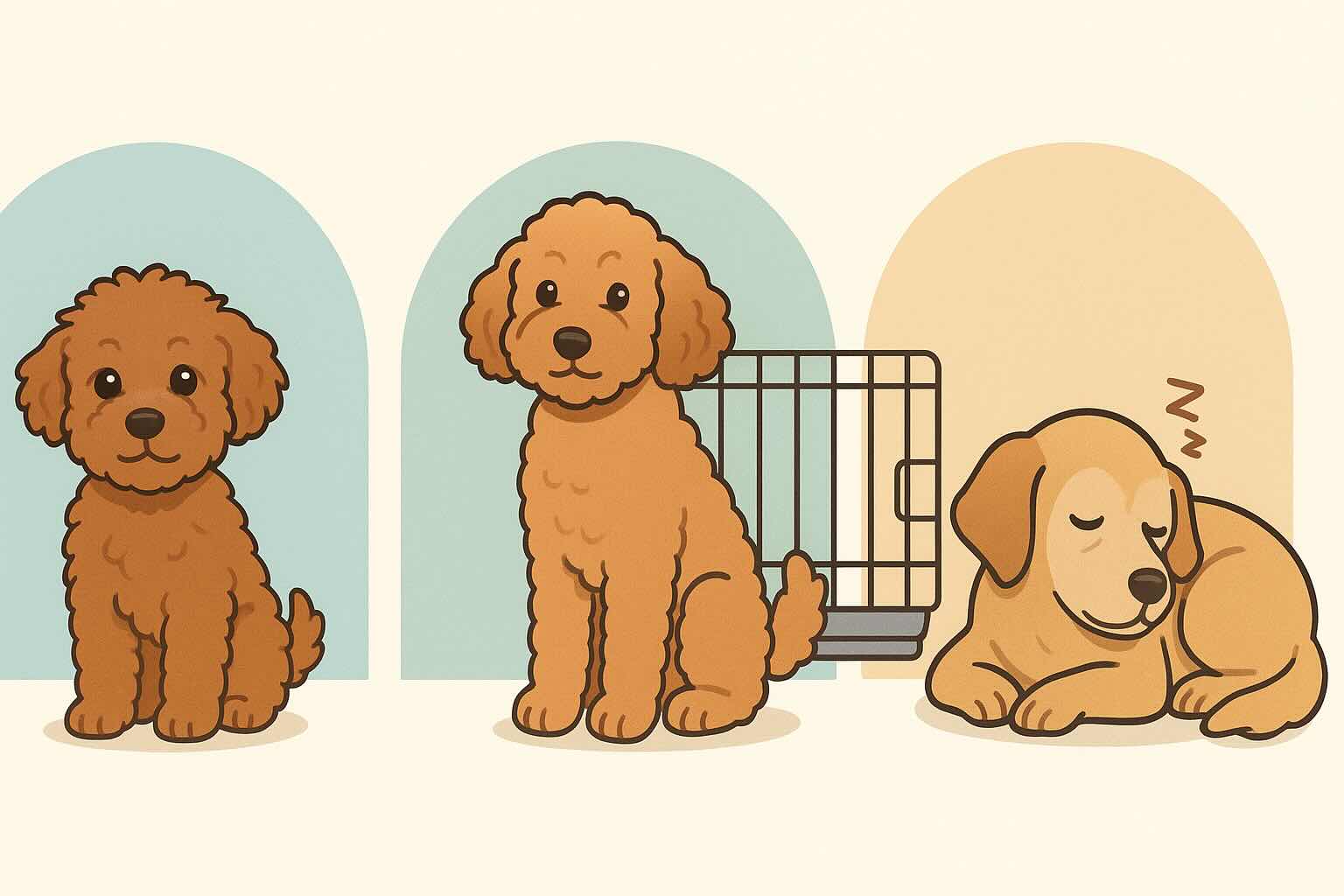

ケージを嫌がる犬のための克服ステップ

- 徐々に慣れさせる環境づくり

- おやつやご褒美を活用する

- 焦らず成功体験を重ねる

徐々に慣れさせる環境づくり

たとえば、最初の数日は5分間だけケージに入れてみるなど、犬が不安を感じない範囲から始めます。

慣れてきたら時間を延ばしていき、最終的には就寝時も落ち着いて過ごせるようになります。

ケージの扉は最初は開けたままにし、出入り自由な状態で「怖くない場所」と認識させることが第一歩です。

おやつやご褒美を活用する

ケージ内におやつを入れて自発的に入るよう誘導し、入ったら褒めてご褒美を与える「ポジティブ強化」が効果的です。

特に、犬が大好きな特別なおやつを使うと、ケージへの好印象が強まりやすくなります。

犬は“褒められること=嬉しい”と学習するので、焦らずじっくりとトレーニングを行いましょう。

焦らず成功体験を重ねる

無理に押し込まず、自分から入って過ごせた成功体験を積ませることが重要です。

失敗しても叱ることは避け、「できたこと」にフォーカスして褒めてあげることが成功への近道です。

1回のトレーニング時間は短くても構いませんが、毎日続けることで犬は徐々にケージでの時間をポジティブに捉えられるようになります。

トレーニングには一貫性と根気が必要ですが、最終的には犬自身がケージを“自分の落ち着ける場所”として認識するようになります。

子犬・成犬・高齢犬で違う!ケージ活用のポイント

- 子犬:トイレトレーニングと分離不安対策

- 成犬:習慣化でストレス軽減

- 高齢犬:体調や関節に配慮した工夫

子犬:トイレトレーニングと分離不安対策

子犬期はトイレの失敗が多いため、寝床とトイレエリアを分けたケージが有効です。

特に生後3〜6か月の子犬は膀胱の発達が不十分で、数時間おきに排泄が必要になります。

そのため、トイレの位置が遠すぎると間に合わず、失敗を繰り返す原因にもなります。

>>トイプードルのトイレ場所と回数・頻度ガイド|健康管理に役立つポイント解説

また、子犬は母犬や兄弟犬から離れたばかりで強い不安を感じやすい時期です。

ケージ内にブランケットや飼い主の匂いがついたタオルを入れてあげることで、安心して眠れる環境を整えることが重要です。

成犬:習慣化でストレス軽減

ケージに慣れている犬は、旅行や動物病院への通院など、環境が変化した際にも落ち着いて行動できます。

また、家族が不在の時間を静かに過ごすことができるため、分離不安や問題行動の抑制にもつながります。

成犬になると、筋力や骨格が完成しているため、長時間同じ姿勢でいることにも耐えられるようになります。

ただし、適度な運動時間を確保したうえで、休憩スペースとしてケージを活用するのが理想です。

高齢犬:体調や関節に配慮した工夫

段差の少ない扉を選ぶ、滑り止めのマットを敷く、厚めのクッションベッドを使うなどの工夫が必要です。

また、体温調節機能が低下してくるため、冬場は保温性の高いブランケット、夏場は冷感マットなどを使って快適な環境を整えましょう。

夜間に体調を崩すこともあるため、ケージのそばに水飲み場を設置しておくと安心です。

高齢犬は変化に敏感なので、ケージの場所や寝具はなるべく変更せず、日々のケアと観察を大切にしましょう。

サークルやクレートとの違いと使い分け

- ケージ、クレート、サークルの基本的な違い

- 併用して使うとより効果的なケース

- 愛犬の性格や生活スタイルで選ぼう

ケージ、クレート、サークルの基本的な違い

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ケージ | 網状・空間が広い | 寝床、留守番 |

| クレート | 箱型で持ち運び可 | 移動、災害時 |

| サークル | 開放的な囲い | 遊び、トイレ空間 |

併用して使うとより効果的なケース

たとえば、夜はケージ、外出時や移動にはクレートを使用するなど、状況に応じた使い分けが有効です。

愛犬の性格や生活スタイルで選ぼう

警戒心が強い犬は囲まれたクレートの方が安心できる場合があります。

一方で開放的なサークルを好む子もいますので一概に言えない点が難しいところです。

ケージに関するよくある誤解と正しい知識

- 「ケージ=かわいそう」は誤解?

- 長時間の使用はどうすればよい?

- 夜鳴きがひどい時の対処法

「ケージ=かわいそう」は誤解?

「狭い場所に閉じ込めるなんてかわいそう…」という印象を持つ方も多いですが、実際には犬の本能に合った“安心できる空間”としてケージは非常に有効です。

重要なのは、ケージを「罰の場」ではなく「安心できるマイスペース」として使うこと。

飼い主との信頼関係が築かれていれば、犬は自らケージに入って休むようになります。

また、来客や災害など突発的な状況でも、慣れたケージがあれば犬は安心して過ごすことができます。

長時間の使用はどうすればよい?

一般的には、犬を8時間以上ケージに入れっぱなしにするのは好ましくありませんが、仕事などで留守にする必要がある場合も多いでしょう。

その場合は、以下の3点に配慮することが大切です。

さらに、仕事前や帰宅後には十分な運動やスキンシップの時間を取り、犬がストレスをためないようバランスを意識することが重要です。

一時的にケージ内で長く過ごす必要がある場合でも、日常的にケージ=安心の場所として慣れておけば、犬にとってはそれほど苦になりません。

夜鳴きがひどい時の対処法

犬が夜鳴きをする理由はさまざまですが、主に次のような原因が挙げられます。

夜鳴きが起きた場合は、まず環境の見直しを行いましょう。

寝床の快適性、就寝前の運動量、室温や照明などをチェックすることが大切です。

また、夜鳴きに反応してすぐに構ってしまうと「鳴けば来てくれる」と学習してしまい、夜鳴きが悪化する恐れもあります。

一貫性を持って、静かにできたときに褒める習慣をつけるのが効果的です。

それでも改善しない場合は、動物病院で健康状態を確認してもらったり、行動専門医に相談することを検討しましょう。

>>トイプードルが鳴き声で威嚇!?その原因としつけ方法を徹底解説

寝る時以外の犬のケージ活用術

- 来客時の落ち着けるスペース

- 地震・災害時の安全対策

- 日中の休憩やリラックス空間に

来客時の落ち着けるスペース

人見知りの犬や吠え癖のある犬にとって、ケージは「安全な避難所」として機能します。

来客があると、知らない人や騒がしさに敏感な犬は不安や緊張を感じやすく、過剰な吠えや興奮を引き起こすこともあります。

あらかじめケージに入れておくことで、犬自身が安心できる空間で落ち着いて過ごすことができ、来客への対応もスムーズになります。

また、来客が犬好きとは限らないため、犬とゲスト双方の安心のためにもケージの活用は非常に効果的です。

ケージ内にお気に入りの毛布やおもちゃを入れておくと、犬も安心して過ごせるでしょう。

地震・災害時の安全対策

ケージに慣れている犬は、避難時にも落ち着いて過ごせます。

特に地震や火災などの災害時には、犬がパニックに陥って脱走したり、怪我をしたりするリスクが高まります。

日頃からケージやクレートでの待機に慣れさせておくことで、避難所でも安心して過ごせるだけでなく、他の人や動物とのトラブルを防ぐこともできます。

環境省のガイドラインでも、ペットと避難する「同行避難」を推奨しており、その際にケージやクレートへの慣れが大きなポイントになるとされています。

日中の休憩やリラックス空間に

犬が自由に出入りできる開けた状態で、日中の落ち着いた時間を過ごす場としてもケージは活躍します。

例えば掃除機の音が苦手な犬や、子どもたちの騒がしさに疲れてしまう犬は、自らケージに入って一息つくことがあります。

ドアを開けたままにしておくことで、犬が「自分のペースで休める場所」として認識しやすくなります。

このようにケージは「夜寝るだけの場所」ではなく、日中の生活の中でも犬が安心して過ごせる万能なパーソナルスペースとして役立ちます。

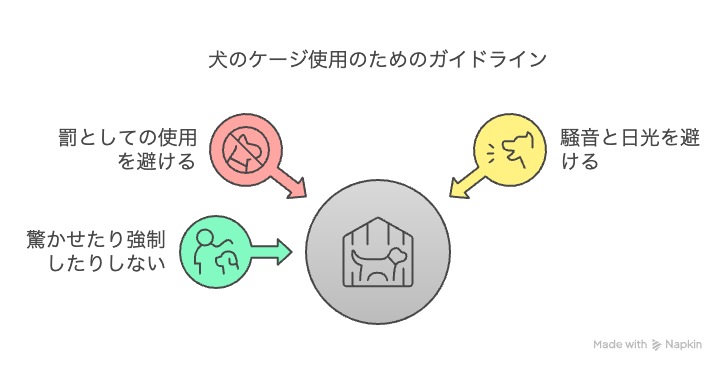

ケージ使用でやってはいけないNG行動

- 罰として閉じ込めるのは逆効果

- 騒音・直射日光のある場所は避ける

- 犬を驚かせたり無理やり押し込まない

罰として閉じ込めるのは逆効果

「悪いことをしたらケージに入れる」という使い方は、犬にとってケージ=嫌な場所という印象を強く植えつけてしまい、逆効果になります。

ケージを罰の道具として使ってしまうと、犬はケージに入ることに強い抵抗を感じるようになり、トレーニングにも支障をきたします。

その結果、日常的に安心して使える場所ではなくなり、夜間や留守番時にもストレスの原因になります。

ケージはあくまでポジティブな場所として扱い、静かに過ごすことを褒める習慣を作ることが大切です。

騒音・直射日光のある場所は避ける

ケージの設置場所も犬の快適性に大きく影響します。

テレビの前や窓の近くは、騒音や光、通行人や車の動きなど、刺激が多く落ち着かない環境です。

>>トイプードルがテレビに吠える理由とは?原因としつけのコツを徹底解説!

犬は人間よりも敏感な聴覚と嗅覚を持っているため、わずかな物音や光の変化でも眠りが妨げられることがあります。

特に夜間にリラックスして眠るためには、照明や冷暖房の直風、交通音などを避ける工夫が必要です。

理想的なのは、家族の気配が感じられる程度の静かな部屋の角や、リビングの一角に仕切りを設けたスペースです。

犬を驚かせたり無理やり押し込まない

犬を驚かせたり、無理やり押し込んだりする行動は、犬にとってケージが「怖い場所」「拒否したい場所」になる原因となります。

例えば、無理やり体を押して入れたり、大きな音を立ててケージに誘導したりすると、犬はケージに対して不安や警戒心を抱くようになります。

これは信頼関係を損なうだけでなく、今後のトレーニングの難易度も上がってしまいます。

その代わりに、おやつやおもちゃで誘導したり、優しく声をかけながら導いたりする方法が効果的です。

犬が自ら「入りたくなる」ようなポジティブな経験を積み重ねることが、長期的な信頼形成とケージトレーニングの成功につながります。

>>トイプードルのしつけ完全ガイド|初心者でも安心の基本ルールと実践法

まとめ:犬と飼い主が快適に眠るためにケージを味方にしよう

- 正しい使い方で犬も安心・リラックス

- ケージはしつけと安心のための大切なアイテム

- 個性に合わせた柔軟な対応がカギ

正しい使い方で犬も安心・リラックス

ケージは犬にとって安全で快適な場所になり得ます。

犬の本能に合った“囲まれた空間”であるため、ストレスを軽減し、安心して眠ることができます。

ただし、安心できる空間とするためには、「正しい使い方」が不可欠です。

急に閉じ込めたり、叱ったあとに入れたりすると、犬はケージに対して悪いイメージを持ってしまいます。

犬が自ら「入りたい」と感じるようなポジティブな経験を積ませることが、リラックスできる空間づくりのポイントです。

ケージはしつけと安心のための大切なアイテム

ケージは、夜間の安心空間としての役割にとどまらず、しつけやトレーニングのサポートにもなります。

たとえば、トイレトレーニング中の子犬にとっては、限られた空間での行動が学習効果を高め、排泄のタイミングも把握しやすくなります。

また、地震などの災害時や外出先での待機にもケージ慣れしていることが大きな安心材料となります。

特に動物病院への通院や旅行時に、ケージでの移動がスムーズにできるかどうかは、犬のストレス軽減に直結します。

「ケージ=安心できる自分の居場所」となるように日頃から意識して接することで、しつけの場としても安心の場としても最大限に活用できるようになります。

個性に合わせた柔軟な対応がカギ

活発な子、慎重な子、臆病な子…性格や過去の経験によってケージに対する感じ方は千差万別です。

ある犬にはすぐ慣れてもらえた方法が、別の犬にはまったく効果がないこともよくあります。

だからこそ、飼い主が愛犬の様子をよく観察し、どんなときに安心するのか、どんなタイミングで嫌がるのかを把握することが大切です。

ケージのサイズや位置、使う寝具の素材なども、愛犬に合ったものを選びましょう。

犬の反応を見ながら、少しずつ調整していく柔軟さが、最終的に“その子にとって最も安心できるケージ生活”を実現する鍵になります。

しつけの順番に沿って記事を読む場合↓