- トイプードルから納豆のような臭いがする原因を皮膚・食事・疾患から多角的に分析

- 飼い主ができるにおい対策(ケア・食生活・病気の見分け方)を詳しく紹介

- においを放置するとどうなるか、注意すべき症状と動物病院での対応を解説

「最近うちのトイプードルから、なんだか納豆のようなにおいがする……?」

そんな経験はありませんか?可愛い愛犬から突然漂ってくる独特なにおいに、不安を感じる飼い主さんは多いものです。とくに「納豆臭い」と表現されるこのにおい、実は健康状態のサインであることも。

本記事では、トイプードルが納豆のようなにおいを放つ原因と、その対策を徹底的に解説します。清潔に保つための毎日のケアや、見直したい食生活、さらには病気の可能性についても触れていきます。

Contents

なぜトイプードルから納豆のような臭いがするの?

- 皮脂や被毛に由来するにおいの可能性

- 口臭・歯石・唾液の臭いが混ざっていることも

皮脂や被毛に由来するにおいの可能性

トイプードルの毛はカールしており、皮脂や汚れがたまりやすい構造になっています。特に皮脂分泌が多い犬は、酸化した皮脂と雑菌が混ざることで発酵臭を放つことがあり、それが納豆のにおいに似て感じられることがあります。顔あたりから納豆臭がするのもそれが原因のことが多いです。

口臭・歯石・唾液の臭いが混ざっていることも

実は多くの飼い主が「納豆臭」と感じるのは、犬の口腔内のにおいです。歯石がたまったり、唾液中の菌が繁殖していると、強烈な発酵臭がすることがあり、それが納豆に似たにおいとして認識されることがあります。

「納豆臭い」状態を引き起こす要因とは?

- 腸内環境の悪化によるガスや体臭

- 皮膚トラブルや湿疹からくるにおい

- 肛門腺の分泌液のにおいが近いと感じることも

- 涙やけによる細菌の繁殖や臭い

腸内環境の悪化によるガスや体臭

ドッグフードの成分バランスが偏っていたり、十分な水分を摂取できていない場合、腸内環境が乱れやすくなります。その結果、悪玉菌が優位になり、腸内で発酵が進むことで臭気の強いガスが生成されます。これらのガスは便だけでなく、皮膚や被毛を通じて体外に放出されるため、犬全体から発酵臭がすることがあります。

特に、食物繊維が不足していたり、油分の多いフードを与えすぎていると、ガスがより強烈になります。また、ストレスや運動不足も腸の蠕動運動を弱め、便秘やガス溜まりを招くため、においの悪化に拍車をかけます。

皮膚トラブルや湿疹からくるにおい

トイプードルは被毛が密で通気性が悪く、湿度が高い季節や洗浄不足によって、皮膚トラブルを起こしやすい犬種です。湿疹や脂漏症、アトピーなどを発症すると、皮膚のバリア機能が低下し、常在菌が異常繁殖しやすくなります。

その結果、炎症部位から出る皮脂が酸化して独特な酸っぱいにおい、または発酵したような臭いが発生しやすくなります。とくに耳の裏、脇の下、内股など、湿気がこもりやすい部位は注意が必要です。飼い主がにおいを感じた時点で、皮膚の状態も観察することが重要です。

肛門腺の分泌液のにおいが近いと感じることも

肛門腺は犬がマーキングや排泄時に使用する器官で、ここから分泌される液体は非常に強い悪臭を放ちます。通常、排便の際に自然と排出されますが、分泌がうまくいかない場合は肛門の内側にたまり、時間の経過とともに腐敗し発酵臭を発するようになります。

この分泌物のにおいは納豆に似ていると感じる人も多く、適切な頻度での肛門腺絞りを怠ると悪化します。また、分泌液の詰まりによって炎症を起こすと、赤く腫れたり、痛がったりする様子が見られるため、早めの処置が必要です。

涙やけによる細菌の繁殖や臭い

トイプードルに多く見られる「涙やけ」は、目元に涙がたまって毛が湿ることによって発生します。この湿った環境は雑菌が繁殖しやすく、独特な発酵臭を放つ原因になります。特に、涙の通り道である目頭の被毛が茶色く変色していたり、目元から納豆のようなにおいがする場合は、涙やけによる細菌の増殖が関係している可能性があります。こまめな拭き取りや専用ローションの使用が有効です。

Yahoo知恵袋でも涙やけによるものという回答もあり、涙やけを解消することで納豆臭も改善される可能性があります。

納豆のような臭いを発する疾患の可能性は?

- マラセチア皮膚炎による発酵臭

- 歯周病や口内炎が原因の強い口臭

- 耳の中の感染症による悪臭

マラセチア皮膚炎による発酵臭

マラセチアとは、犬の皮膚に常在する酵母菌で、免疫が低下したときに増殖します。発酵臭が強く、納豆のにおいに酷似しているのが特徴。皮膚が赤くなっていたり、痒みを伴う場合はこの病気の疑いがあります。

歯周病や口内炎が原因の強い口臭

口の中の細菌が増えることで、においの原因物質である硫黄化合物が発生します。歯周ポケットに溜まった歯垢や膿が原因となり、特有の納豆臭を発する場合があります。

耳の中の感染症による悪臭

外耳炎やマラセチア性の耳炎では、耳の中が湿った状態になり菌が増殖します。においが強くなると、顔を近づけたときに納豆臭のような悪臭を感じることがあります。

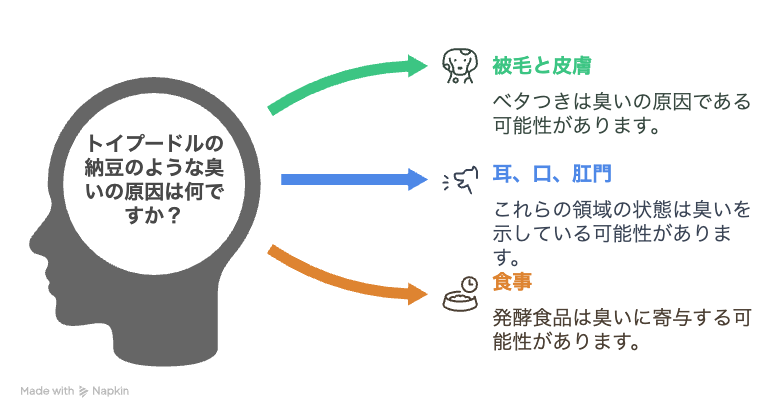

トイプードルの納豆臭いが気になるときのセルフチェックリスト

- 被毛や皮膚のベタつきはあるか?

- 耳・口・肛門周辺の状態は?

- 最近食べたものの中に発酵食品はないか?

被毛や皮膚のベタつきはあるか?

触ったときに被毛がねっとりしていたり、皮膚の一部が赤くただれている場合、皮脂の過剰分泌や皮膚炎が疑われます。特に脇やお腹、足の付け根など皮膚がこすれやすい場所は、蒸れやすく菌が繁殖しやすい環境となるため、注意が必要です。また、ブラッシング時にかさぶたや脱毛部分がある場合も異常のサインです。

耳・口・肛門周辺の状態は?

耳の中が黒っぽくなっていたり、強いにおいがする、頭を振る回数が増えたなどの行動があれば外耳炎の可能性があります。口内も、歯茎の腫れ、歯石の蓄積、よだれの増加などが見られれば、口腔トラブルが原因でにおいが出ているかもしれません。肛門周囲が湿っていたり、床にお尻を擦るような動き(スリスリ)をしている場合は、肛門腺が溜まっているサインです。

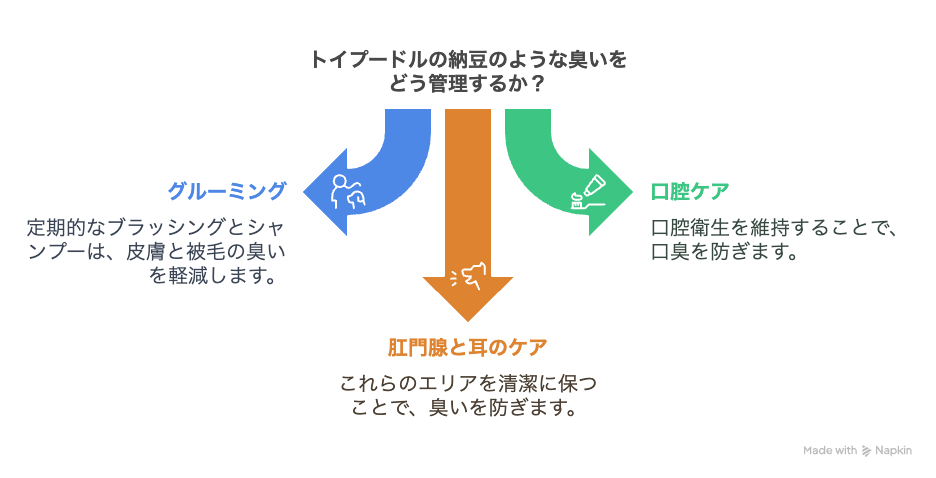

対策①:毎日のケアで臭いを抑える

- こまめなブラッシングとシャンプー

- 口腔ケアの習慣をつける

- 肛門腺ケアや耳掃除も忘れずに

こまめなブラッシングとシャンプー

トイプードルの被毛はカールしており、汚れや皮脂が溜まりやすいため、こまめなケアが欠かせません。2~3日に1回のブラッシングを行うことで、毛玉や抜け毛を防ぎ、皮膚の通気性を保つことができます。また、ブラッシングは皮膚マッサージにもなり、血行促進やリラックス効果もあります。

シャンプーは月に1回が目安ですが、においが気になる場合は月2回に増やしてもよいでしょう。ただし洗いすぎると皮脂を取りすぎて逆効果になるため注意が必要です。皮膚に優しい犬用シャンプーや、消臭成分配合の薬用シャンプーを使うと効果的です。

口腔ケアの習慣をつける

口臭の大きな原因の一つが歯石や歯垢の蓄積です。特にトイプードルは歯周病になりやすい犬種とされており、口腔ケアはにおい対策としても重要です。歯磨きは週2~3回以上行うのが理想ですが、難しい場合は週1回からでも始めてみましょう。

犬用の歯ブラシや歯磨きペースト、または指に巻いて使う歯みがきシートなど、道具を工夫することで負担を減らせます。また、デンタルガムや口腔ケア用のサプリメントを併用することで、日常的にケアを継続しやすくなります。

肛門腺ケアや耳掃除も忘れずに

肛門腺の分泌物はとても強い臭いを持っており、定期的に絞らないと「納豆臭」の原因となります。月1回のケアが推奨されていますが、体質によってはそれ以上に必要な場合もあります。肛門を床にこすりつけるような行動(スリスリ)や、異常にお尻を舐める行為が見られるときは、溜まっている可能性があるので早めに対応しましょう。

耳掃除も同様に、通気性の悪いトイプードルの耳は湿気がこもりやすく、マラセチア菌などの繁殖を招きます。月1~2回を目安に、犬用のイヤークリーナーで優しく拭き取ることが望ましいです。嫌がる場合は、無理をせず獣医師やトリマーに任せることも大切です。

対策②:食生活の見直しで体臭を改善

- 腸内環境を整えるドッグフードを選ぶ

- 水分補給と良質なたんぱく質もポイント

腸内環境を整えるドッグフードを選ぶ

腸内環境のバランスは、犬の体臭や便のにおいに直結します。特に悪玉菌が増えると、腸内で発酵や腐敗が起こりやすく、結果としてガスや皮膚を通して強いにおいを発するようになります。これを防ぐには、善玉菌の活動を助ける成分が含まれたドッグフードの選択が重要です。

オリゴ糖や乳酸菌、フラクトオリゴ糖(FOS)、ビフィズス菌などが含まれたフードは、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。これにより腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が整い、においの元になるガスの発生を抑えることができます。

また、消化吸収率の高い高品質な原材料を使用しているフードを選ぶことも重要です。たとえば、「ヒューマングレード」と記載されたものや、穀物の使用を控えたグレインフリーフードは、消化負担が少なく腸内への刺激も少ない傾向にあります。

水分補給と良質なたんぱく質もポイント

におい対策において、見落とされがちなのが水分摂取量です。体内の水分が不足すると、尿が濃くなりアンモニア臭が強くなるだけでなく、便秘や消化不良を招き、体全体のにおいに影響します。特にドライフード中心の食生活では、水分補給の工夫が必要です。

そこでおすすめなのが、ウェットフードやスープタイプのドッグフードを併用すること。または、ドライフードに少量のぬるま湯を加えて与える方法でも十分な水分を補給できます。

さらに、良質なたんぱく質は腸内環境や皮膚の健康に直結します。ササミや白身魚、ラム肉など消化吸収の良い動物性たんぱく質を含む食事を取り入れることで、皮膚バリア機能の改善にもつながり、においの発生を抑える効果が期待できます。

対策③:病気のサインを見逃さない

- 皮膚や耳の状態が悪いときはすぐに受診

- においの強さや持続時間を記録しておく

- 動物病院での定期的な健康診断が安心

皮膚や耳の状態が悪いときはすぐに受診

「いつもと違うにおい」に気づいたら、まずは動物病院へ。早期発見が命を守ります。

においの強さや持続時間を記録しておく

受診時に症状を正確に伝えるため、日記やスマホメモで記録を残しておくと役立ちます。

動物病院での定期的な健康診断が安心

年1回の健康診断で、においのもととなる疾患を早期に発見しましょう。

まとめ:トイプードルが納豆臭い?ニオイは顔から?原因と対策を徹底解説

- においは健康状態のバロメーター

- 家庭でできるケアを継続的に行おう

- 異常を感じたら早めの相談が大切

犬のにおいは単なる体臭ではなく、健康や生活環境のサインです。納豆のようなにおいがする場合も、必ずどこかに原因があります。

日々のケアと観察、そして必要なときには専門家の手を借りることで、トイプードルとの生活をより快適に保つことができます。

体の内部から改善し、涙やけも併せて治すということであれば、普段食べているドッグフードをグレインフリーのものに変えてみたり、定期的に湿らせたガーゼなどで目元を拭いてあげると良いでしょう。