トイプードルは、その愛らしい見た目と高い知能から、日本国内でもトップクラスの人気を誇る犬種です。しかしその一方で、飼い始めたばかりの飼い主が最も戸惑いやすい行動の一つが「噛み癖」です。

「どうしてこんなに噛むの?」「このまま放っておいても大丈夫?」と悩む方も少なくありません。

噛み癖は成長の一過程でもありますが、対処を誤ると成犬になっても続く習慣になりかねません。本記事では、トイプードルの噛み癖の原因や心理を理解しながら、性格に合わせた具体的なしつけ方法を紹介します。これからトイプードルを迎える方、すでに噛み癖に悩んでいる方にとって、今日から役立つ内容を網羅しています。

Contents

トイプードルの噛み癖に悩む飼い主さんへ

「可愛いはずのトイプードルが、手や家具を噛んで困っている」

——そんな悩みを抱えている飼い主さんは意外と多くいらっしゃいます。特に子犬期のトイプードルは、噛むことで物を確認したり、遊びの延長で甘噛みしたりすることが多く、「このままで大丈夫なの?」と不安になる方も多いでしょう。

噛み癖は放置すると成犬になっても続き、他人や他のペットを傷つける原因になることもあります。とはいえ、適切なタイミングで正しいしつけを行えば、噛み癖は十分に改善可能です。

本記事では、トイプードル特有の性格をふまえた噛み癖の原因と直し方、すぐに実践できるしつけのコツ、さらには相談先まで幅広く解説します。

初めて犬を飼う方でもわかりやすく、安心して取り組める内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

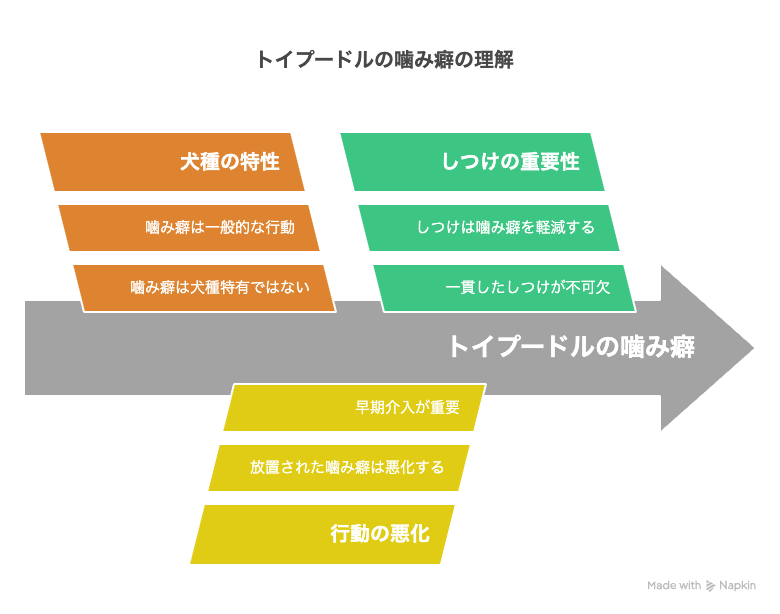

- 噛み癖はトイプードルに限ったことではない

- 噛み癖の放置は問題行動の悪化につながる

- 今からでも間に合う!しつけの重要性

噛み癖はトイプードルに限ったことではない

犬には本能的に「噛む」という行動が備わっており、すべての犬種において噛み癖の可能性はあります。

ただし、トイプードルは知能が高く、人との関わりを重視する犬種であるため、噛み癖をコントロールしやすいという利点もあります。正しい対応を取れば、短期間で改善されるケースも少なくありません。

噛み癖の放置は問題行動の悪化につながる

一時的な甘噛みであっても、放置すれば「噛めばかまってもらえる」「噛むとおやつがもらえる」などと誤解してしまうことがあります。これが進行すると、攻撃的な行動や吠え癖、物を壊すなどの二次的な問題行動につながることもあります。

今からでも間に合う!しつけの重要性

「もう成犬だし、今さら無理かも…」と思っている方もご安心ください。犬は何歳になっても学習することができます。特にトイプードルのような賢い犬種は、環境や接し方次第で良い行動を身につけることができます。

新しいルールを覚えるのに多少時間がかかる場合もありますが、継続的なしつけと愛情のある対応を続ければ、成犬でもしっかりと変化が見られます。

また、成犬は体力的に落ち着いているぶん集中力もあり、適切なタイミングでの指示を通じて効果的に学習が進むことがあります。大切なのは「根気」と「一貫性」です。日々の積み重ねが信頼関係を深め、しつけの成功につながっていきます。

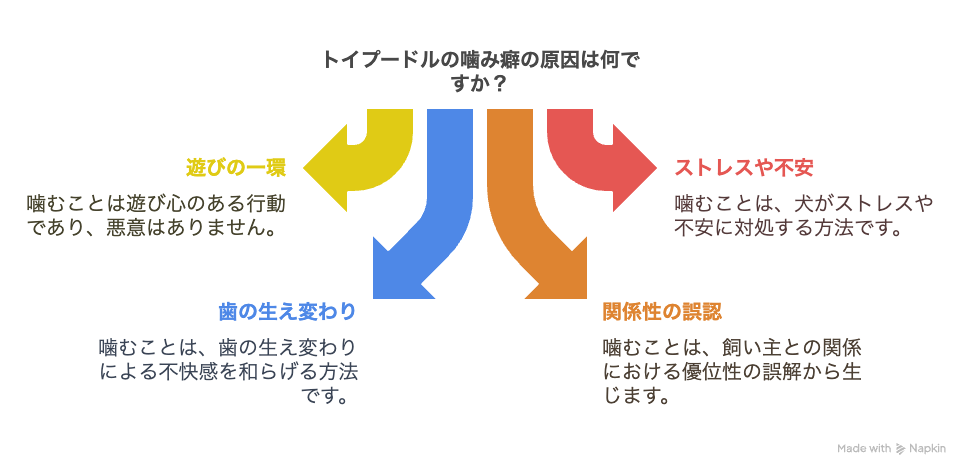

なぜ噛んでしまうの?トイプードルの噛み癖の原因

- 遊びの一環として噛む

- ストレスや不安から噛む

- 歯の生え変わりや口の不快感が原因の場合も

- 飼い主との関係性・上下関係の誤認

遊びの一環として噛む

子犬のトイプードルは、まだ世界のすべてが新鮮で興味の対象です。噛むという行為は、物の質感や反応を確かめるための「探求行動」のひとつ。遊びの延長として手足を噛むこともあり、それが習慣化してしまうと「噛む=楽しい」と学習してしまいます。

ストレスや不安から噛む

トイプードルは非常に繊細で感受性の強い犬種です。

留守番が長い、運動不足、生活環境の変化(引っ越しや新しい家族の増減など)などがあると、不安から噛むことでストレスを発散しようとします。特に音やにおいに敏感な子は、些細な刺激にもストレスを感じる傾向があります。

歯の生え変わりや口の不快感が原因の場合も

生後4~6ヶ月の間は乳歯から永久歯への生え変わり時期であり、この期間に噛む行動が増えるのは自然なことです。口腔内にかゆみや違和感があるため、家具や手足などあらゆるものに噛みついてその不快感を緩和しようとするのです。

この時期は冷やしたおもちゃや、適切な硬さのガムを活用することで対応可能です。

飼い主との関係性・上下関係の誤認

トイプードルは賢いがゆえに、接し方次第で「自分の方が上」と誤解してしまうこともあります。

甘やかしすぎたり、命令を無視しても叱られないと、「自分がリーダーだ」と認識し、指示に従わなかったり噛んで主張しようとするようになります。しつけは優しさと一貫性を持って行うことが重要です。

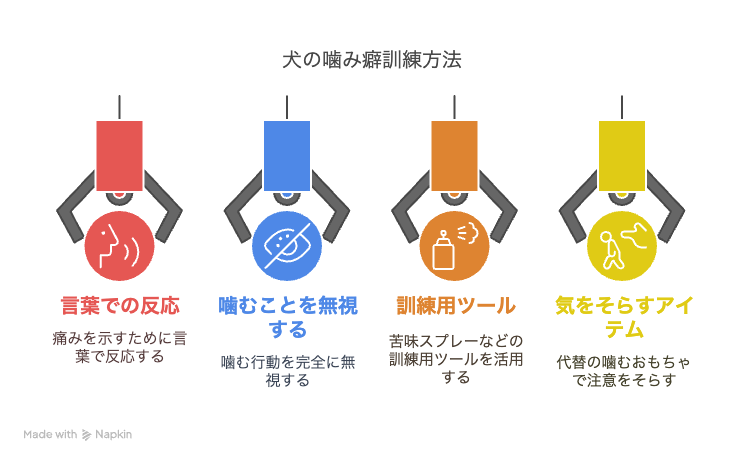

噛み癖を直すための具体的なしつけ方法

- 「痛い!」と声を出して反応する

- 噛まれたら無視を徹底する

- しつけ用グッズを活用する(スプレー・苦味スプレーなど)

- 代替アイテムを用意して注意をそらす

「痛い!」と声を出して反応する

噛まれた瞬間に「痛い!」と強めの声で反応することで、犬に「これはいけない行動だ」と認識させることができます。驚かせる目的ではなく、冷静かつ短く伝えるのがコツです。繰り返すことで、犬は徐々に「噛むと嫌な反応が返ってくる」と学習していきます。

この方法は特に子犬期に有効で、噛む力のコントロール(バイト・インヒビション)を学ばせる第一歩になります。

噛まれた直後にその場の遊びや接触を中断することで、犬は「噛むと楽しいことが終わる」と理解しやすくなります。また、家族全員が同じ反応を取ることで、犬に一貫性を持ったメッセージを伝えることができ、より効果的に行動を修正できます。

噛まれたら無視を徹底する

噛んだ後に構ったり反応してしまうと、「噛めば注目してもらえる」と勘違いすることがあります。噛んだらすぐに遊びを中断して背を向ける、部屋を出てしまうなど「無視」を徹底することで、効果的に改善できます。

無視の際には視線も合わせず、声もかけないようにするのがポイントです。犬にとっては飼い主の注意を引けない状態が何よりの罰になります。また、噛むたびに反応を変えてしまうと逆効果になるため、一貫した対応を継続することが重要です。

しつけ用グッズを活用する(スプレー・苦味スプレーなど)

犬が嫌がる匂いや味を利用したスプレー(例:ビターアップルなど)を家具や手に塗布することで、噛むことに対する嫌悪感を植えつける方法もあります。こうした製品は、犬の嗅覚や味覚に訴えかけて「ここは噛んではいけない場所」と認識させる効果があります。特に家具やコンセントコード、靴など、どうしても噛んでほしくない箇所には有効です。

ただし、これはあくまで補助的手段として用い、根本的な行動修正にはしつけとの併用が重要です。スプレーに頼りきってしまうと、犬が「噛みたい」という欲求を他の場所に向けるだけになり、問題の本質が解決されません。しつけと並行して、安全に噛めるおもちゃを提供し、噛むべきものとそうでないものの区別を教えることが大切です。

代替アイテムを用意して注意をそらす

噛んでいいおもちゃ(コングやナイラボーンなど)を与えることで、エネルギーの発散先を切り替えることが可能です。犬が噛む衝動にかられたとき、「こっちならOKだよ」とルールを教えてあげることで、誤学習を防ぐことができます。

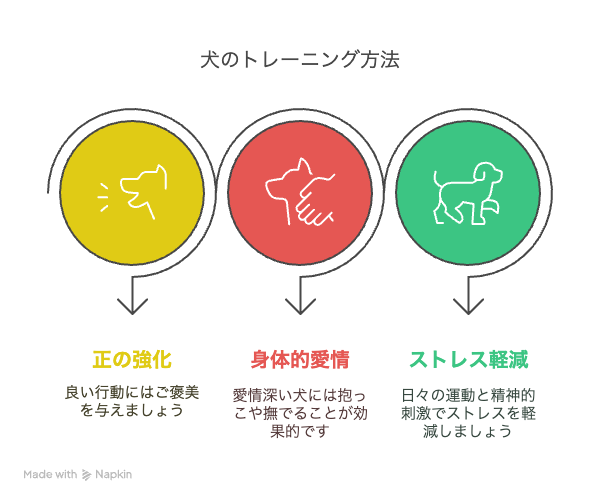

トイプードルの性格を活かした噛み癖対策

- 賢さを活かして正の強化(ご褒美)を使う

- 甘えん坊な性格にはスキンシップも効果的

- 日々の運動と刺激でストレス軽減を

賢さを活かして正の強化(ご褒美)を使う

トイプードルは非常に知能が高いため、

「褒められると嬉しい」「おやつがもらえるから我慢しよう」といった正の強化がよく効きます。

噛まなかったときにはしっかりと褒めたり、ご褒美を与えたりすることで、望ましい行動を定着させることができます。

また、褒め方にも工夫が必要です。たとえば、声のトーンを上げて「えらいね!」と明るく声をかける、撫でながら優しくアイコンタクトを取るなど、犬が「嬉しい」と感じられる褒め方を意識することが大切です。ご褒美のおやつもその場で与えることで、「噛まない=良いことがある」と直感的に学習させることができます。

ご褒美の頻度は最初は毎回、慣れてきたら間隔を空けていく「間欠強化」にすることで、行動の定着度を高めることができます。トイプードルの学習能力の高さを活かして、楽しみながらしつけていきましょう。

甘えん坊な性格にはスキンシップも効果的

トイプードルは甘えん坊な性格で、飼い主とのスキンシップを何よりも喜びます。十分に愛情を注ぎ、満たされた気持ちにさせてあげることで、不安や寂しさからくる噛み癖も改善しやすくなります。

スキンシップには、単に撫でるだけでなく、毎日のルーティンの中でアイコンタクトを取ったり、名前を呼んで話しかけることも含まれます。たとえば、朝の「おはよう」や夜の「おやすみ」といった声かけを続けることで、犬は安心感を得るようになります。

また、ブラッシングやマッサージを通じたタッチも有効で、体に触れることに慣れさせるとともに、体調の変化にも気づきやすくなります。

こうした日常的なふれあいが信頼関係の構築につながり、噛み癖の原因となるストレスや孤独感を和らげるのです。

日々の運動と刺激でストレス軽減を

運動不足や退屈は噛み癖の大きな原因です。1日2回の散歩や、知育トイを使った遊びを取り入れることで、心と体のバランスを保ちましょう。特に若い犬はエネルギーが有り余っているため、運動量の確保は必須です。

>>トイプードルの散歩は毎日1回でいいの?頻度と最適な時間を解説!

散歩ではただ歩くだけでなく、匂いを嗅がせたりコースに変化をつけたりすることで、脳への刺激も与えることができます。知育トイは、フードを中に入れて取り出すタイプのものや、パズルのような構造のものを選ぶと効果的です。

また、室内では簡単な「おすわり」「まて」などのコマンド練習を取り入れるだけでも、集中力を使うため適度な疲労感につながります。

これらの活動を習慣にすることで、過剰なエネルギーの発散と精神的な安定の両方を叶え、噛み癖の予防・改善に役立てることができます。

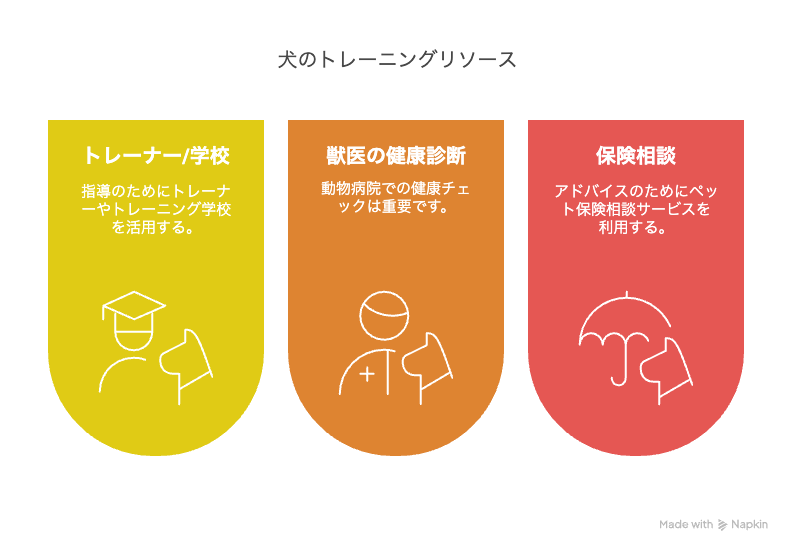

トイプードルの噛み癖に悩んだときの相談先

- トレーナーやしつけ教室の活用

- 動物病院での健康チェック

- ペット保険のしつけ相談サービスを使う

トレーナーやしつけ教室の活用

プロのドッグトレーナーに相談することで、飼い主の接し方や環境を客観的に見直すことができます。専門家は犬の行動や性格を第三者の視点から冷静に分析し、最適なしつけ方法を提案してくれます。

最近ではオンラインでのしつけ指導も充実しており、自宅から相談できる選択肢も増えてきました。さらに、定期的にトレーナーと連携することで、飼い主自身の成長にもつながり、犬との信頼関係をより深く築くことが可能になります。

動物病院での健康チェック

突然噛むようになった場合、体調不良や口腔内のトラブルが原因となっていることもあります。歯や歯茎に異常がないか、ストレスサインが出ていないかを、獣医師にチェックしてもらいましょう。

特にシニア犬や、急に性格が変わったように感じられる場合は、認知機能の低下や関節痛など見えにくい不調の可能性もあります。また、歯周病や虫歯、異物の詰まりなどは見た目では分かりにくいため、定期的な診察が大切です。早期発見により、噛み癖だけでなく健康そのものを守ることにつながります。

ペット保険のしつけ相談サービスを使う

一部のペット保険には、しつけ相談サービスが付帯しています。電話やチャットで気軽に専門家に相談できるため、特に初めて犬を飼う方には心強いサポートです。相談内容も幅広く、噛み癖やトイレトレーニングの悩みから、多頭飼育に関するアドバイスまで対応しているケースもあります。

また、時間帯によっては夜間でも対応可能なサービスもあり、仕事が忙しい飼い主にとっても利便性の高いツールとなっています。選ぶ際には、契約プランや対応範囲、対応時間などを比較して、自分に合った保険会社を選ぶことがポイントです。

まとめ|焦らず正しく向き合えば噛み癖は直せる!

トイプードルの噛み癖は、原因を理解し、性格に合ったアプローチを取ることで十分に改善が可能です。すぐに結果が出ないこともありますが、焦らず、根気よく続けることが成功のカギとなります。

噛み癖の背景にはストレス、不安、学習不足などさまざまな要因があり、愛犬の行動をじっくり観察することが何よりも大切です。しつけに迷ったら専門家の力を借りることも選択肢に入れて、飼い主も無理なく取り組める方法を探していきましょう。

トイプードルとの暮らしが、より快適で楽しいものになりますように。