- 犬が名前を覚えない理由や背景を理解し、効果的な覚えさせ方がわかる

- 子犬から成犬まで使える、失敗しない名前トレーニング方法を解説

- 実例や統計、しつけの順番も交えながら、名前学習の重要性を体系的に学べる

「うちの犬、いつまで経っても名前を覚えない……」

そんな悩みをお持ちの方、実は少なくありません。

私も、初めて飼った子犬に「ココア」と名付けたのですが、呼びかけてもまったく反応せず、不安になった記憶があります。

何がいけないのか、どうすれば覚えてくれるのか、試行錯誤を繰り返す中で、やっとその答えが見えてきました。

この記事では、犬が名前を覚えない理由と、効果的な名前の覚えさせ方を徹底的に解説します。

これから子犬を迎える方はもちろん、すでに犬を飼っていて名前の反応に不安がある方にも役立つ内容となっています。

あなたの愛犬との絆を深める第一歩として、ぜひ最後まで読んでみてください。

しつけの順番に沿って記事を読む場合↓

Contents

犬に名前を覚えさせる具体的なステップ

- ステップ1:短くて呼びやすい名前をつける

- ステップ2:アイコンタクトとセットで呼ぶ

- ステップ3:反応したらすぐに褒める

以下の表に、ステップ別に目的とトレーニングのポイントを整理しました。

| ステップ | 内容 | 目的 | ポイント例 |

|---|---|---|---|

| ステップ1 | 短くて呼びやすい名前をつける | 聴覚認識と混乱防止 | 破裂音・1〜2音節・家庭で統一しやすいもの |

| ステップ2 | アイコンタクトとセットで呼ぶ | 注意をこちらに向けさせる | おやつや手の動きで視線誘導、褒めとセットで強化 |

| ステップ3 | 反応したら即座に褒める | 正の強化と行動定着 | タイミング(1〜2秒以内)が鍵 |

ステップ1:短くて呼びやすい名前をつける

以下のポイントを参考にすると、犬にとって認識しやすく、混乱を避けやすい名前が選べます。

- 1〜2音節で、短くシンプルに

- 「パ」「カ」「コ」など破裂音が入っていると反応しやすい

- 「レオ」「モコ」「ピノ」など実例に多く見られる

- 人名や日常の単語に似すぎない名前を避ける

- 高めのトーン、母音がはっきりしている名前が理想的

- 家族全員が発音しやすく、統一して使える名前を

これらの条件を満たすことで、犬はより早く・正確に名前を覚えてくれるようになります。

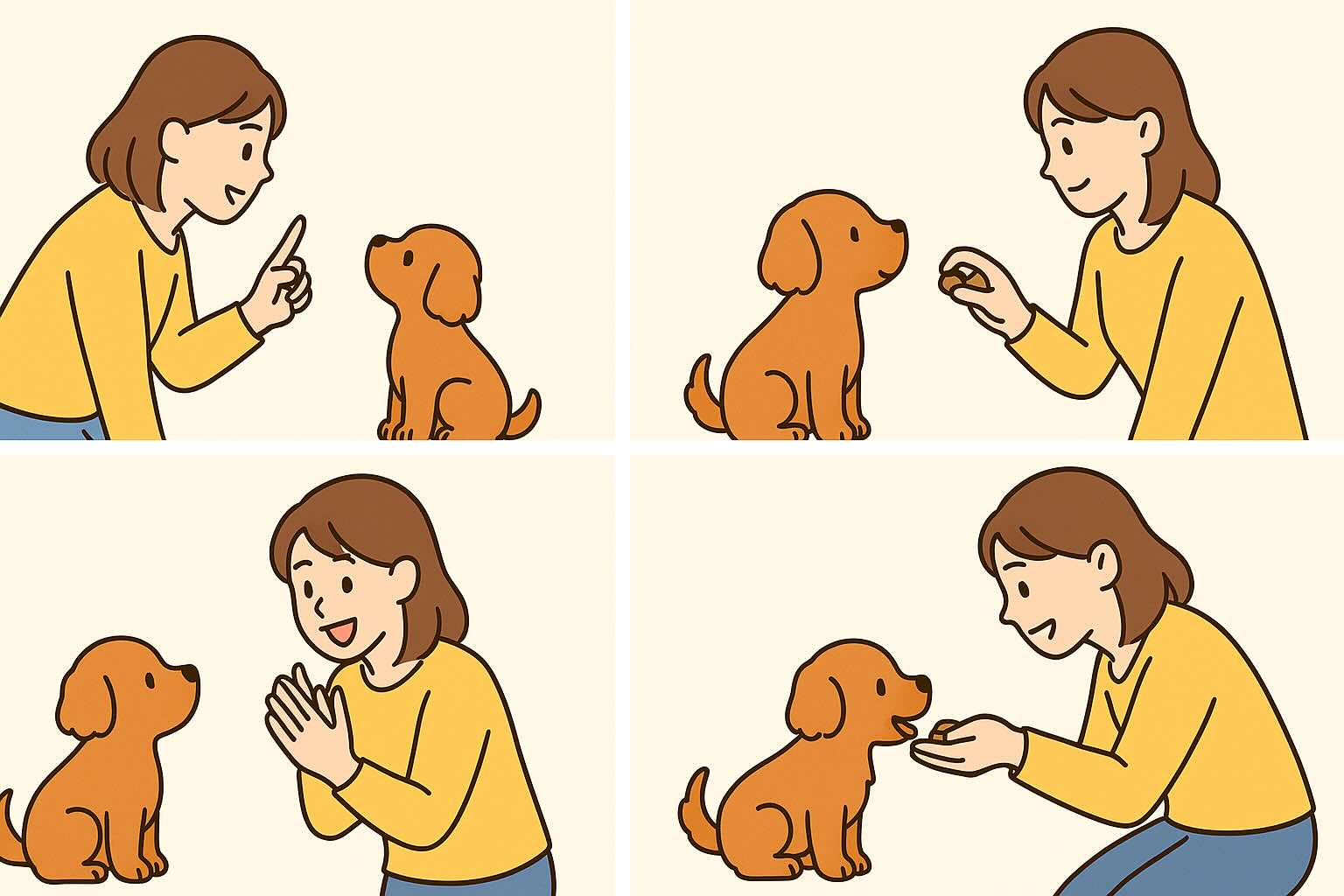

ステップ2:アイコンタクトとセットで呼ぶ

名前を呼ぶ際は、以下のステップを意識することで犬とのコミュニケーションが深まります。

- 目を見て呼びかける(注意を引く)

- 反応が薄いときはおやつで視線誘導

- アイコンタクトが取れたらすぐに「いい子!」と褒める

- 名前=注目→褒められる の流れを習慣化

- 呼びっぱなしにせず、犬の反応を見ながらやり取りする

こうしたやりとりを日々重ねていくことで、名前に対してポジティブな印象が定着します。

ステップ3:反応したらすぐに褒める

最後に重要なのが、「タイミングよく褒めること」です。

以下のポイントを押さえましょう。

- 反応から1〜2秒以内に褒めるのがベスト

- 名前を呼んでこちらを見た、耳を動かした、尻尾を振ったなどの小さな反応にも反応する

- 初期はおやつなど分かりやすいご褒美で強化

- 徐々に「なでる・声をかける」など日常的なご褒美に切り替え

- 人混みや屋外など刺激の多い場所でも反応できるようトレーニング場所を変えていく

褒め方・ご褒美のタイミングひとつで、犬の反応スピードやモチベーションは大きく変わります。

犬が覚えやすい名前・覚えにくい名前の特徴

- 犬にとって聞き取りやすい音とは?

- 人間には良くても犬に伝わりにくい名前

- 家族の名前との混同を避ける工夫

犬にとって聞き取りやすい音とは?

以下に、犬が聞き取りやすい音と、聞き取りにくい音の傾向を比較した表を示します。

| 特徴カテゴリ | 聞き取りやすい音例 | 聞き取りにくい音例 | 備考 |

| 音の種類 | 破裂音(パ・カ・タ) | 摩擦音(シ・チ・サ) | 瞬発的な音の方が犬にとって認識しやすい |

| 音の長さ・語尾 | 語尾がはっきり切れる | 語尾が伸びる | 「レオ」「ピノ」などが代表例 |

| 母音の明瞭さ | ア・オなどの母音が明確 | イ・ウなどの連続音 | 母音の明瞭さが高いと識別性が向上 |

| 音の重複 | 少ない(例:レオ) | 多い(例:シシ・リリ) | 同音の連続は混乱の原因になることも |

このように、犬の聴覚的特性をふまえたうえで名前を選ぶことが、スムーズな学習への第一歩となります。

犬が聞き取りやすい名前には、いくつかの明確な特徴があります。

以下のポイントを意識して名付けをすることで、犬にとって覚えやすく、反応しやすい名前になります。

聞き取りやすい名前の特徴:

- 破裂音(例:「パ」「カ」「タ」など)が入っている

- 母音が明瞭に発音できる(ア・オなど)

- 語尾がはっきり切れる(例:「レオ」「ルナ」「ピノ」など)

- 短く2音節以内で収まる

聞き取りにくい名前の例:

- **摩擦音(例:「シ」「チ」「サ」など)**が中心

- 語尾が伸びる名前(例:「シエル」「シュウ」など)

- 母音が続く音構成(例:「アオ」「ユウ」など)

犬の聴覚は高周波や一瞬の変化に敏感であるため、破裂音や短くはっきりした音が特に認識されやすいとされています。

命名時には、呼びやすさだけでなく“犬にとっての聞き取りやすさ”にも配慮しましょう。

人間には良くても犬に伝わりにくい名前

私たちにとっては「かわいい」「響きがきれい」と感じる名前でも、犬には伝わりにくいケースがあります。

とくに以下のような特徴がある名前には注意が必要です。

- 母音が連続する名前(例:「ユウ」「アオ」)は、聞き分けが難しい

- 日常の環境音と紛れやすい響き(例:「シエル」「ミウ」)

- 他の言葉や命令語と語感が似ている(例:「ユー」「ノア」など)

名前選びの際は以下を試してみるとよいでしょう。

- 家族全員で実際に声に出して読んでみる

- 録音して外で聞き返してみる(外のノイズの中でも通るか)

- 他の言葉と被らないかをリストアップして確認

犬の聴覚に最適な「短く・はっきり・高音」の名前を心がけましょう。

家族の名前との混同を避ける工夫

犬は似た音の言葉を混同しやすいため、家族や日常的によく使う言葉と発音が似ている名前は避けた方が無難です。

以下に混同の原因と対策を示します。

混同しやすいケース:

- 「ママ」「マミ」「ナナ」など、会話に頻出+発音が似ている

- 子どもや他のペットと同じ語尾・語感(例:「ハル」と「タル」)

対策方法:

- 家族の名前・よく使う単語をリストアップして重複チェック

- 誰が呼んでも発音しやすいシンプルな名前を選ぶ

- 発音のブレが少なく、破裂音など明瞭な音を含む名前を優先

しつけの一環として、名前を呼ばれたら「確実に自分のことだ」と理解できるように、明瞭さと一貫性を意識しましょう。

犬はどれくらいで名前を覚える?期間と練習頻度の目安

- 名前を覚える平均日数

- 月齢や犬種による違い

- 覚えた後も継続的に呼ぶ大切さ

犬種や月齢による学習傾向を以下の表にまとめました。

| 犬種例 | 学習速度 | 特徴 |

| プードル | ◎(非常に早い) | 知能が高く、繰り返しへの反応が良い |

| 柴犬 | △(やや遅め) | 自立心が強く、従順さに個体差がある |

| ボーダーコリー | ◎(非常に早い) | 作業犬としての集中力が非常に高い |

| ビーグル | △(やや遅め) | 臭いに夢中になると集中を欠きやすい |

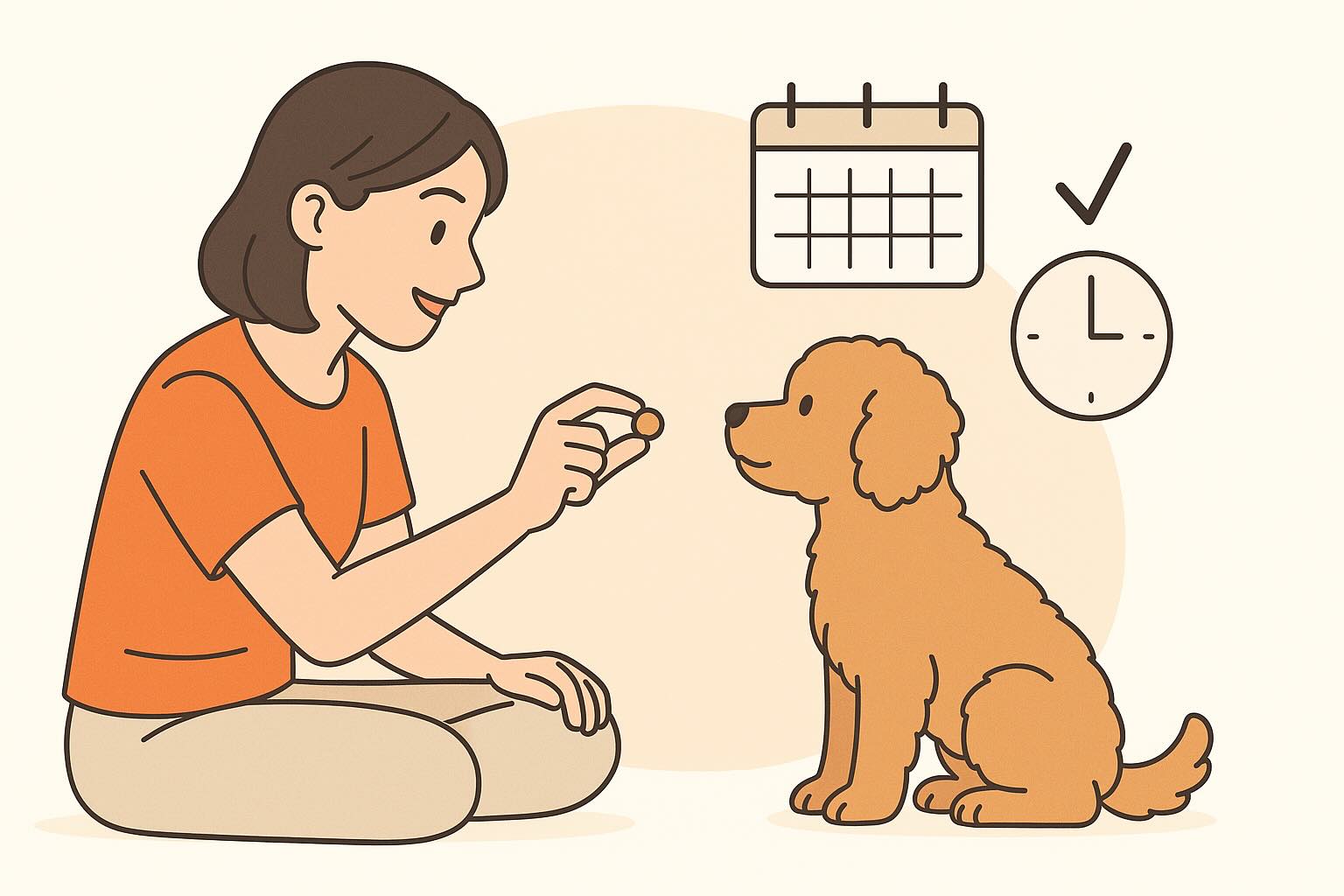

名前を覚える平均日数

犬が名前に反応するまでには個体差がありますが、以下のような期間が目安とされています。

名前の定着にかかる平均期間:

- 初期反応(振り向く・目線を向ける):3日〜1週間

- 中間段階(こちらに来る・しっぽを振るなど):1〜2週間

- 完全な定着(どんな状況でも確実に反応):2〜3週間

成功のポイント:

- 一貫したトーンとタイミングで名前を呼ぶ

- ポジティブな強化(おやつ・褒め言葉)を使う

- 毎日10〜20回程度の反復練習が効果的

- 定着後も油断せず、継続的な声かけが重要

犬は習慣と関連付けで学習します。

トレーニングを続けることで、名前が「重要な合図」として深く定着していきます。

月齢や犬種による違い

犬によって名前を覚えるスピードには差があります。

以下に、犬種や月齢ごとの特徴を整理します。

犬種ごとの傾向:

- プードル、ボーダーコリー:知能が高く、名前の認識も早い

- 柴犬、ビーグル:独立心が強く、反応は良いが定着には時間がかかる

- チワワ、パグなど小型犬:集中力は短いが、反復で効果が出やすい

月齢ごとの学習特性:

- 2〜3ヶ月齢(子犬):吸収力が高く、学習意欲が旺盛

- 4〜6ヶ月齢:少し自我が出てくるが、集中すれば習得は早い

- 成犬以降:癖がついている場合は根気よく教える必要がある

特に生後2〜3ヶ月の時期は「社会化期」と呼ばれ、さまざまなことを受け入れやすいタイミングです。

この時期を逃さず、楽しく繰り返すことで名前の定着もスムーズになります。

覚えた後も継続的に呼ぶ大切さ

名前を「意味のある音」として維持するには、日常的な継続が不可欠です。

継続するための工夫:

- 日常の中で自然に呼ぶ(散歩中、遊び中、呼び戻しの場面)

- 名前→注目→褒める の構図を繰り返す

- 環境の変化(来客・引っ越しなど)に応じて再強化

- 名前を呼ばれる=良いことがある という関連づけを保つ

- 毎日の中でタイミングを選ばず活用することで、名前を“生活の一部”にする

例えば、「〇〇、ごはんだよ」「〇〇、おいで!」など、自然な声かけの中に名前を入れることで、犬にとってその音が常に“注目すべき合図”になります。

思い出したときだけではなく、日常会話の中で活用することが習慣化のコツです。

犬は家族の名前も覚えられる?

- 名前の「音」を覚える仕組み

- 日常の呼びかけから学習する

- 呼ばれる経験がないと覚えない

名前の「音」を覚える仕組み

犬は人の名前そのものを覚えているわけではなく、「音の響き」や「呼ばれたあとの経験」で学習します。

特に以下のようなポイントが記憶に残りやすくなります。

- 音のパターン(抑揚、語尾など)

- 感情を込めたトーン(喜んで呼ぶ/叱らずに呼ぶ)

- 呼ばれた後に嬉しいことがある体験(撫でる、遊ぶなど)

例えば「○○くん来たよ!」のような呼びかけが何度も繰り返され、毎回嬉しいことが起きれば、犬はその音と人物を自然と結びつけていきます。

このため、名前には感情を込めて発声することがとても重要です。

日常の呼びかけから学習する

犬は繰り返し聞くことで「名前=その人」と覚えていきます。

特に以下のようなシーンを意識しましょう。

- 家族が来るときに名前を呼ぶ(例:「パパ来たよ!」)

- 名前を呼んだ後にポジティブな経験をする(例:「○○と遊ぼうね!」)

- 食事・散歩などの楽しい時間と名前をリンクさせる

実際、家族の名前に反応して走っていく犬や、ドアの音と名前のセットで喜ぶ犬も多く見られます。

名前がポジティブな場面で繰り返されることで、「名前=大好きな人」という記憶が定着しやすくなります。

呼ばれる経験がないと覚えない

一方で、以下のようなケースでは名前の定着が難しくなります。

- その人があまり犬に関わらない

- 名前を聞く頻度が少ない

- ネガティブな場面だけで名前が使われる(例:叱るときのみ)

犬は習慣の生き物です。

名前を「重要な音」として記憶させるためには、以下のような取り組みが効果的です。

- 日常会話の中で頻繁に名前を使う

- 「○○くんが帰ってきたね」など自然なセリフを入れる

- 関わりの少ない家族も積極的に名前で呼びかけ、遊ぶ機会を持つ

名前は“聞くだけ”ではなく“意味ある音”として体験とセットで覚えていくものです。

そのため、使う頻度・場面・感情がすべて影響します。

しつけ全体の順番から見る「名前を覚える」タイミング

- しつけの最初に教えるべき理由

- 名前が通じなければ他のコマンドは通じない

- 名前→注目→行動の流れを作る

しつけの最初に教えるべき理由

名前を呼んで反応がなければ、「おすわり」「まて」などのコマンドも成立しません。

特に初期のトレーニングでは、名前を通じて「今、あなたに注目してほしい」という意思を伝えるための第一歩となります。

まるで会話の冒頭で名前を呼ぶように、犬とのコミュニケーションにおいても名前は最初の“呼びかけ”として不可欠です。

名前が通じなければ他のコマンドは通じない

名前で注目を引き、そこから指示を出すのがしつけの基本構造です。

名前に反応しないまま次のコマンドを出しても、犬の注意がこちらに向いていない状態では伝わりません。

これは例えるなら、相手がイヤホンをしているのに話しかけているようなもの。

まずは「呼ばれている」と気づいてもらうための土台作りが最重要です。

名前→注目→行動の流れを作る

「名前」→「こちらを見る」→「褒める or コマンド」の流れを習慣づけることで、どんな状況でも指示が通りやすくなります。

たとえば外出先で危険が迫ったとき、「〇〇!おいで!」と呼んだ際に、瞬時に反応できる犬は命を守ることにもつながります。

この一連の流れは“注意を向けさせてから動かす”というコミュニケーションの原則に基づいており、日々のトレーニングの中で意識的に強化しておくことが大切です。

犬が名前を覚えないと感じたときの見直しポイント

- 呼び方に一貫性はあるか?

- 場面や環境による反応の違い

- ストレスや体調の影響も考える

以下の表に、見直しポイントと具体的な改善方法をまとめました。

| 見直しポイント | 問題の例 | 改善方法 |

| 呼び方の一貫性 | 呼び名が家族でバラバラ | 家族で名前・トーンを統一。ルールを明確に共有 |

| 環境による集中力の変化 | 外では反応が鈍い | 慣れた場所→刺激の多い場所と段階的に慣らす |

| 体調・ストレスの影響 | 疲れていたり、不安な状態 | 状況に応じて時間帯や方法を柔軟に調整 |

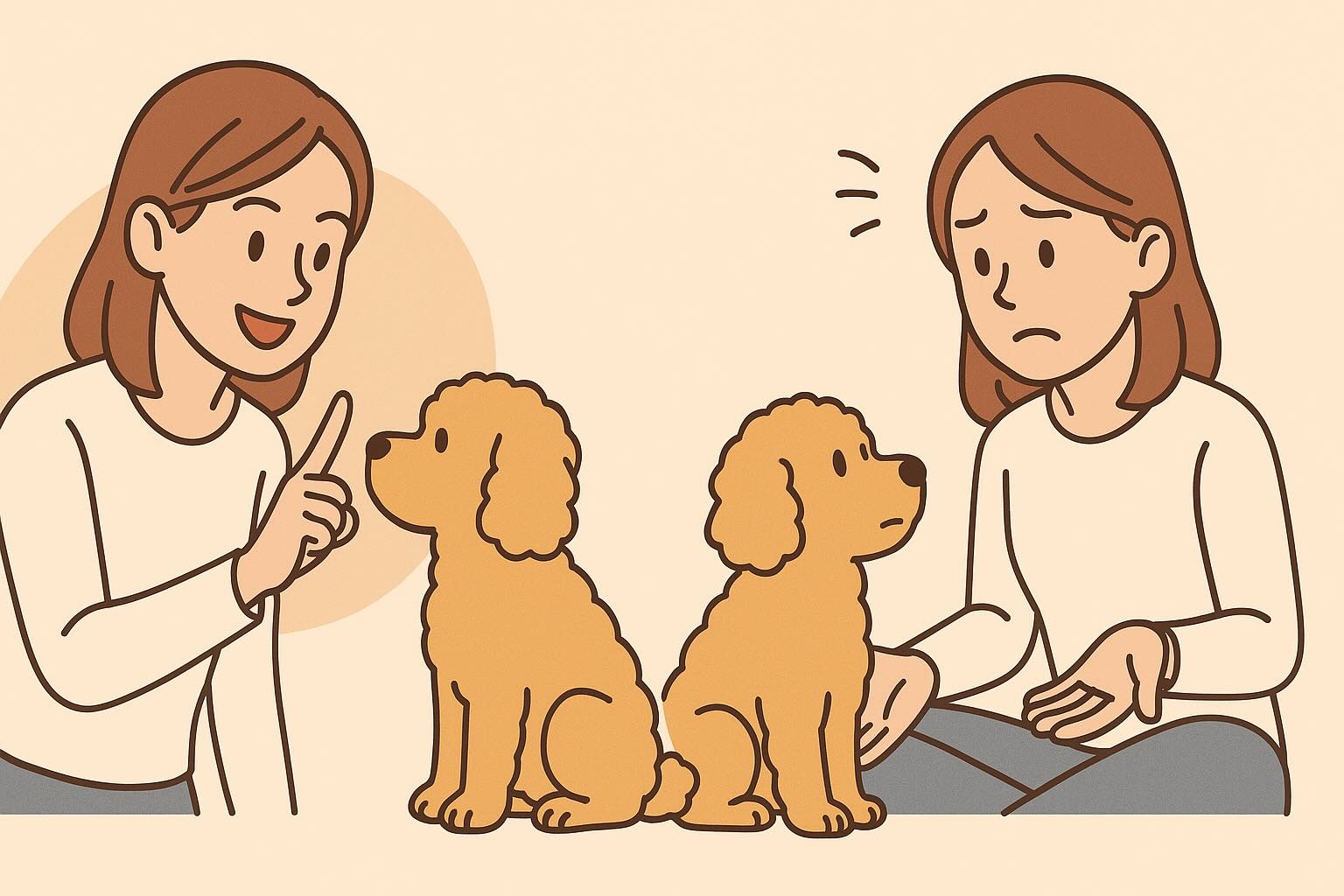

呼び方に一貫性はあるか?

統一されていないと犬は混乱します。

特に、日頃から接している人とそうでない人で呼び方やイントネーションが異なると、犬は「これは自分の名前ではない」と判断してしまうこともあります。

可能であれば、家族内で「この言い方で呼ぶ」と明確にルールを決め、日々の生活の中でブレのない発声を心がけましょう。

場面や環境による反応の違い

静かな場所では反応するのに、外では無視する……。

それは環境に慣れていないからかもしれません。

室内と屋外では音の聞こえ方や刺激の量が大きく異なるため、同じように聞こえていない可能性もあります。

はじめはできるだけ集中しやすい場所で名前トレーニングを行い、慣れてきたら徐々に騒がしい場所や公園などへステップアップしていくと、環境への順応性が高まります。

ストレスや体調の影響も考える

無理せずタイミングを見極めることが大切です。

雷や来客、知らない犬との遭遇など、環境ストレスがかかっているときには、名前を呼んでも集中できなかったり、反応が鈍くなることがあります。

また、病気やケガなど体調に異変がある場合も、無反応や無気力になることがあるため、日頃の様子と比較して判断しましょう。

犬の名前の教え方でありがちな失敗例とその対策

- ニックネームを頻繁に使ってしまう

- 名前を呼ぶ声のトーンがバラバラ

- 名前を叱る場面で使ってしまう

ニックネームを頻繁に使ってしまう

犬は細かな音の違いに敏感なようでいて、実際には「意味」として一貫して聞き取る能力は限定的です。

そのため、同じ人物が日によって違う呼び方をするだけでも「それが自分の名前なのか」があいまいになります。

トレーニング中は特に、家族全員で同じ呼び名に統一し、ニックネームの使用は覚えたあとや慣れてからにすると良いでしょう。

名前を呼ぶ声のトーンがバラバラ

怒って呼ぶときと、褒めて呼ぶときのトーンが違いすぎると犬は戸惑います。

犬は言葉そのものよりも「声の抑揚」や「感情のトーン」で反応を判断します。

つまり、同じ「モコ」という言葉でも、怒鳴るように言われれば警戒心を持ち、明るく柔らかい声なら喜んで近づいてくるのです。

名前を呼ぶときは、常にポジティブなトーンで、犬が安心して反応できるよう心がけましょう。

名前を叱る場面で使ってしまう

名前を呼ばれるたびに嫌な経験をしていれば、当然ながら犬はその呼びかけに対して身構えるようになってしまいます。

結果として、呼んでも無視する・逃げるといった反応が起こることも。

叱るときは「ノー」や「いけない」などのコマンドに集中し、名前はできる限りポジティブな場面専用に使うようにしましょう。

まとめ:名前を覚えることがしつけの第一歩

- 名前=嬉しいを根づかせる

- 飼い主の声を信じられる関係をつくる

- 名前が通じるとしつけは加速する

名前=嬉しいを根づかせる

名前に対する期待感が高まれば高まるほど、呼ばれたときの反応スピードも自然と速くなります。

おやつ・遊び・スキンシップなど、その犬にとって“嬉しいこと”を使って強化するのがポイントです。

習慣化すれば、名前を聞くだけで尻尾を振ったりアイコンタクトを取ってくるようになり、日常生活の中でもスムーズなやりとりが可能になります。

飼い主の声を信じられる関係をつくる

それがしつけ全体の土台になります。

信頼関係があるからこそ、犬は新しいコマンドや環境の変化にも前向きに対応しやすくなります。

また、声のトーンや表情から感情を読み取る犬にとっては、“信頼できる声”が行動の指針となるため、飼い主が落ち着いて接することも大切です。

名前が通じるとしつけは加速する

まずは名前を覚えること、それがすべての始まりです。

名前に確実に反応するようになれば、外出先や緊急時でも瞬時に注目を集めることができ、行動のコントロールが格段にしやすくなります。

名前を“指示の起点”として定着させることで、どんなトレーニングにも応用が利く強固なベースが完成します。

しつけの順番に沿って記事を読む場合↓